Sur chacun de ses albums Ka met en scène les mêmes destinées. Des chroniques au moins aussi vieilles que cette musique qualifiée un jour de “Black CNN” parce qu’elle serait le témoignage d’une réalité incomprise et mal traitée par les chaînes d’information, témoignage de la vie des perdants du système, des hors la lois, des déviants, souvent celle d’afro-américains. En tant que vieille âme du rap, Ka raconte ces sempiternelles histoires mais ses mots ne sont ni ceux d’un bulletin d’information ni ceux d’un documentaire naturaliste.

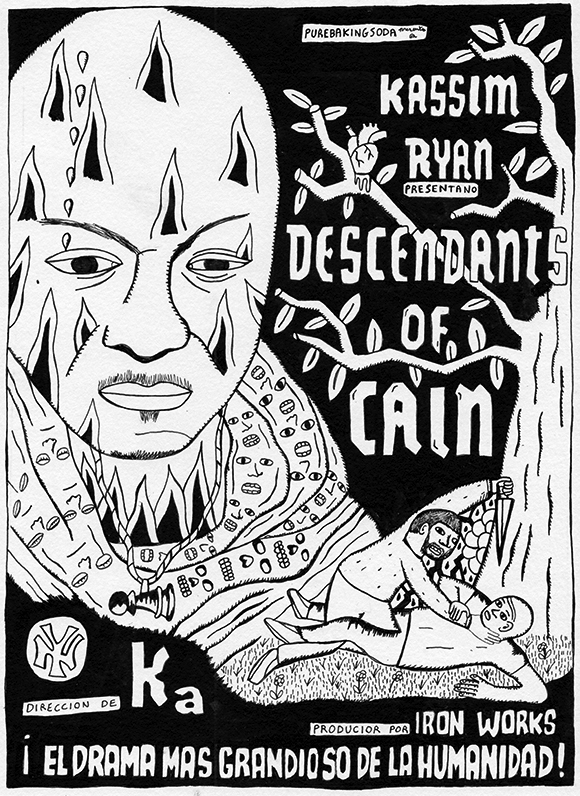

Les règles qui régissent un quartier expliquées par le jeu d’échec ; un film sur la guerre froide et la propagande pour parler de conditionnement social ; la vie d’un enfant du ghetto racontée comme les tribulations d’un samouraï ; la mythologie greco-romaine pour peindre les tragédies observées depuis sa fenêtre. Utiliser ces thèmes et univers différents pour illustrer des trames liées entres elles a eu plusieurs effets. Le premier est de faire de Brownsville une sorte d’axis mundi, sur lequel le temps et l’espace n’ont pas de prise. Un lieu qui existe partout, en tout temps. Conséquence directe, le deuxième effet est de faire prisonniers ses personnages, en montrant que les perdants et les déviants affrontent sans cesse les mêmes adversaires, qu’ils ne se réincarnent pas en vainqueurs mais revivent éternellement leur malédiction, partout, à toutes les époques. Enfin, cette utilisation de la mythologie et de la fiction pour coller des bouts de réel entre eux, fait tomber ce quartier-monde dans le romanesque. Ka ne se projette jamais complètement ailleurs, ses textes se situant entièrement à Brownsville, mais ses références viennent brouiller la frontière entre les allégories et l’absolument concret. Encore sur Descendants of Cain, on ne sait pas qui de l’Ancien Testament ou de la biographie de Kaseem Rayan sert à éclairer l’autre. Les morales d’avant et d’ailleurs fonctionnent encore une fois ici, maintenant, et vice versa.

Le flow sans relief, le ton neutre, forcent à écouter le texte et l’écriture poétique, d’où viennent les souvenirs et donc les sentiments, les émotions, puis les principes et enseignements qui en découlent. On dit de ses albums qu’ils méritent plusieurs écoutes pour tout saisir, simplement parce que Ka ne fait pas que rapper comme un pasteur, il écrit aussi ses textes comme des sermons, plein de symboles attendant leur exégèse. Son récit de la violence et de la pauvreté en devient presque épique. Souvent revient l’idée que la fierté tempère les regrets de certains choix, de certaines fautes commises pour vivre. Son style entier est une manière de rendre ces vies captivantes et glorieuses, sans nier leur brutalité, d’insister sur la fierté de ceux qui traversent ces turbulences en restant debout.

Les apparitions de Roc Marciano sont une autre constante qui aide le monde de Ka à basculer dans la littérature. Il surgit sans être annoncé, pas même sur le tracklisting, comme une icône ou un demi-dieu, dont le style outrancier tranche avec l’austérité de son ami. Un personnage de roman noir ou de cinéma des années 1970, ceux dont la réussite contrarie les Cain du quartier. Une fois n’est pas coutume, Roc Marci tombe le costume de pimp sur Sins of the Fathers pour se joindre entièrement au sujet central du disque : plaider non coupable des fautes de ses prédécesseurs, et déconstruire l’engrenage qui mène aux crimes.

Pour la première fois depuis quatre ans, Ka s’est chargé de la majorité des productions. Toujours sans boite à rythme, pour leur préférer des boucles nues qui vont et viennent, créant la tension d’une vague qui ne se brise jamais. L’absence de rythmiques renforce le ton sourd, nocturne, l’impression de silence de cathédrale déjà donné par la voix. L’ensemble crée une atmosphère qui accompagne les images comme une bande son de cinéma, nourrissant les textes et l’imagination sans les parasiter. Les cordes qui font les cent pas sur Unto the Dust ou la voix de nymphe sifflante de My Brother Keeper renvoient tout de suite à Yen Lo, Orpheus et à leurs beatmakers respectifs. Mais même pour ses propres beats, Ka semble avoir appris de ces collaborations avec Preservation et Animoss, et s’inspire de leurs choix de samples comme de leurs manières d’en tirer cette sève à la fois stressante et homérique.

I Love (Mimi, Moms, Kev) semble trancher avec le reste. Sur le Musical Massage de Leon Ware, Ka écrit chaque couplet pour une personne différente, s’élève un temps hors de Brownsville pour égoïstement parler de lui à travers des êtres chers. Mais dans le deuxième couplet, dédié à sa mère décédée, une clé relie cette conclusion à l’ensemble : “From viewin’ what you went through, I learned grace under fire. Sayin’ you proud of me, the sweetest words ever. Purest soul I know moms, you deserve better. Whatever aliments you nursed me back to health. Defend me even when the enemy’s in fact myself.” Déshabillé de la fiction et des écritures saintes, les textes de Ka tournent encore autour des mêmes thèmes. Et en écoutant l’un de ses plus beaux couplets on se demande ce qui est le plus bouleversant : que derrière chacun de ses personnages depuis 12 ans, se cachaient en réalité lui et sa mère, ou qu’encore une fois, l’amour et la fierté permettent de tout surmonter, y compris la pire des douleurs.

Mozzy aussi traverse un deuil, celui de sa grand-mère, évoqué simplement à travers une note vocale qu’il se refuse à effacer de son téléphone. Quand Ka utilise un couplet entier, il ne faut qu’une phrase à Mozzy pour lui dire les mêmes choses : le manque, mais le soulagement de savoir qu’elle a été fière. Ce qu’il n’a pas en densité d’écriture, Mozzy le compense par un charisme magnétique et une maîtrise de tout ce qui rend la langue efficace, vivante et dynamique. Son sens du détail qui pique fait défiler des bandes annonces en quelques lignes. Ses détournements des niveaux de langage et de la fonction des mots donnent des tournures inattendues à ses phrases. Comme tout rappeur nord-californien qui se respecte, ses inventions de figures de style et de vocabulaire donnent l’impression d’entendre, et de décrypter, des messages codés. Surtout, il sait faire tout ça en restant simple et accessible.

Pour Mozzy, le centre du monde s’appelle Oak Park, et pour lui aussi il symbolise les lieux similaires. Pendant longtemps, sa musique était d’abord tournée vers les récits meurtriers, entrecoupés de confessions sur les traumatismes qui en découlent, et Mozzy rassemblait par sa capacité à résister aux coups de poing que cette vie lui réserve. C’est lui, ses épreuves, ses contradictions, qui inspiraient du courage. Après ses premières mixtapes, on attendait un album qui graverait dans le marbre toute cette adrénaline. A la place, sans forcément le remarquer, nous avons assisté à une lente transition.

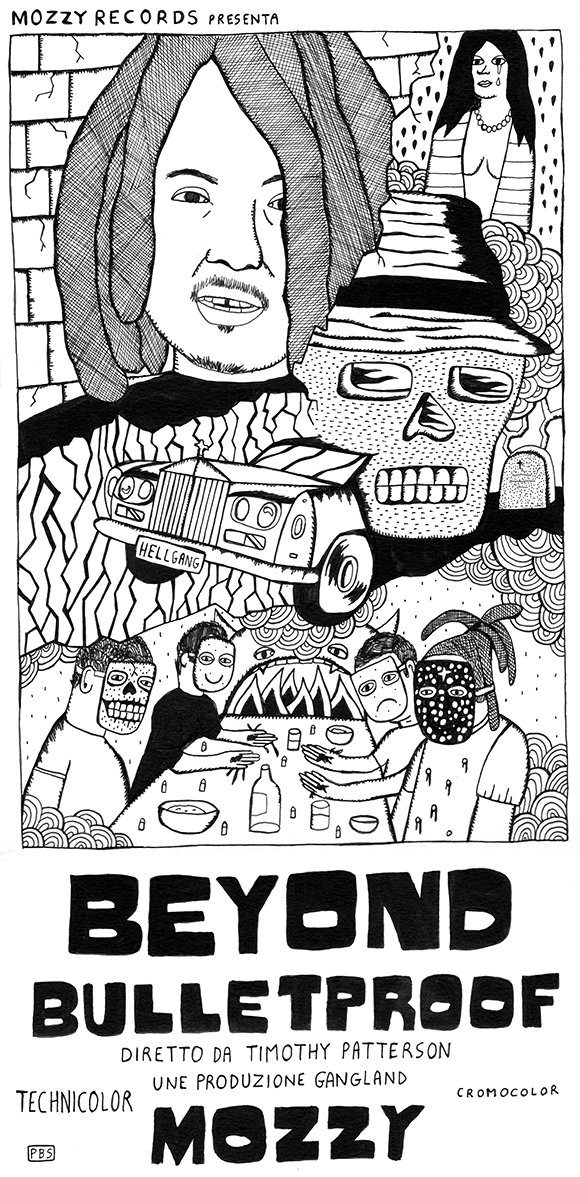

Désormais, ce que l’on retient de ses visites d’Oak Park est sa manière de donner de la substance aux habitants et de ne pas oublier l’humanité des plus déclassés. Sur Sleep Walkin il s’adressait aux prostituées avec des mots en général réservés aux infirmières ou aux mamans, aujourd’hui ce sont les SDF de Skid Row, traités comme des héros de guerre, qu’il célèbre jusque sur la pochette de Beyond Bulletproof. Mozzy s’est reconverti en champion du peuple, dévoué et bienveillant, dont une partie du fatalisme s’est mué en optimisme. Et ce n’est plus seulement dans la sienne mais aussi dans leur propre vie qu’il invite les autres à trouver fierté et courage. Le gangster tel que décrit par Mozzy est donc une figure altruiste, impliqué dans sa famille et sa communauté. C’est aussi une vision de l’art et du succès tournée vers le réel, possiblement inspirée par sa rencontre avec Nipsey Hussle à qui il rend d’ailleurs un hommage sur The Homies Wanna Know. Encore une perte allégée par le souvenir des liens d’amitié et de respect qui avaient été tissés.

Pour être un homme du peuple il vaut mieux savoir être simple et accessible, la musique de Mozzy s’est donc en partie adoucie, notamment grâce aux guitares sèches, à la légèreté des pianos et aux reprises de mélodies bien connues du R&B, comme Let Me Love You ou Can’t Let You Go. Pourtant la violence sous toutes ses formes est loin d’avoir disparue, elle fait partie du quotidien de ceux à qui il s’adresse en premier, reste un thème central de son rap et en inspire les sonorités. Mais même sur les basses de la mob music la plus impétueuse, Mozzy trouve toujours un mot réconfortant pour ces gens à part, ceux que l’on croise aussi sur les disques de Ka.

illustrations : Hector de la Vallée