« too scared to write a book, took it, put it in a hook of a song, no one listened to it, looks like I wasn’t wrong, hid it where they wouldn’t look, looking like Zedong, » dès l’introduction de Hiding Places, billy woods laisse peu de doutes sur son état d’esprit général et sur son rapport à l’art. Lui-même semble perplexe sur l’utilité d’y insuffler un message puisque de toutes façons personne ne s’y intéresse. Plus loin, il se compare au héros de Things Fall Apart, qui préférait mourir de dépit plutôt que de vainement militer pour un peuple qui ne se bat pas pour sa liberté. Tout aussi cynique et désabusé qu’il puisse paraitre, l’envie de dire ce qu’il observe le brûle assez pour lui donner envie d’écrire. Alors, billy woods cache ses observations dans des aphorismes, qui malgré leurs contours flous laissent la certitude que le sujet est tout à fait concret, précis, absolument spécifique, avec l’espoir sans doute que comme une bouteille jetée à la mer, ils finissent par trouver un destinataire.

Face à cette écriture il y a deux types d’attitudes à adopter. Soit être l’enquêteur guidé par la soif de tout expliquer, cherchant à dévoiler la signification cachée derrière chaque ligne, soit être le rêveur porté par le flot de signes, contenté par les impressions laissées et le sens partiel. Sur les albums d’Armand Hammer, la première attitude s’impose presque. Peut-être parce que la politisation du fond remonte en permanence à la surface, peut-être parce que pour équilibrer l’écriture très abstraite d’ELUCID, billy woods y est sensiblement plus direct. Sur BRASS, sa collaboration avec Moor Mother ne laisse pas d’autre choix que d’emprunter d’abord la seconde voie. Et la seule persistance au réveil est le sentiment d’avoir assisté à l’effondrement du monde.

Il y a quelque chose d’apocalyptique chez Moor Mother. Sa juxtaposition incessante d’allégories totales, n’explicitant aucun élément si ce n’est leur noirceur et leur violence, évoque les textes eschatologiques. D’autant plus quand elle emprunte directement à cette littérature, avec des images de plaines enflammées, d’astres alignés et des quatre cavaliers balancées en diapositives, ou par son utilisation régulière de chiffres. Mais même sortie de la référence directe, l’atmosphère de fin des temps perdure pour être transposée à notre époque, et donner un air babylonien à nos bâtiments de pouvoir.

En faisant surgir ensemble des faits passés, présents et à venir, Moor Mother et billy woods dépassent les frontières du temps historique, pour créer une vision panoramique, comme descendue du ciel, qui schématise l’histoire. Kobe Bryant plane au dessus d’un Kevin Garnet qui hurle que tout est possible, les negmarons de Jamaïque sont installés sur la Lune et les émeutiers anticapitalistes saccagent la Rome antique. Ces révélations sont faites d’une trame narrative dessinée en creux, celle de l’histoire des Noirs, sans bordures temporelles ni spatiales. Dans cette bulle suspendue, le commerce d’esclaves est fondateur tout en continuant d’hanter de ses chaines, et les visions afro futuristes expriment la certitude absolue que la résistance est utile, qu’après l’effondrement du colosse aux pieds d’argiles un nouvel ordre naitra.

billy woods a pour habitude de brouiller l’identité de son personnage en se projetant dans d’autres. Sur Hiding Places, il est tour à tour une minorité Yéménite, un héros de roman, Saddam Hussein, Ben Laden, Mao. Sur BRASS, absolument tout est aussi mobile que dans un rêve, et les rappeurs ne s’incarnent même plus. woods est la voix d’un messie décrivant la fin des jours avec un humour acide, Moor Mother, celle d’une pythie aux oracles défiants toute logique éveillée. Leur identité n’a pas d’importance, seul compte ce qui est dit, et leurs intentions passent entièrement par l’exécution : arrogante, dérangeante, menaçante, comme s’il s’agissait d’acculer un ennemi, de faire peur au diable lui-même.

Les productions épousent les tonalités du texte, jusqu’à évoluer pour s’adapter aux changements d’interprète. Elles suivent leur construction achronologique, en faisant se croiser des percussions d’Afrique de l’Ouest et des expérimentations électroniques américaines, le free jazz et la musique concrète, le punk bruitiste et le boom-bap sans caisse claire. De tout ce collage se dégage la même noirceur, aussi épique que chaotique avec, comme peuvent l’être les visions futuristes dans le texte, quelques éclaircies plus optimistes, notamment sous les chants de Wolf Weston et John Forté.

Pour entrer dans BRASS, il faut probablement accepter de se détacher de la quête de sens de chaque objet, pour se laisser porter par l’enchainement et la mutation des sons et des images, quitte à en ressortir sonné. Tout aussi surréaliste que puisse être ce mélange de beauté et de violence, persiste l’intuition que la création poétique part du concret, et quelle que soit l’interprétation que l’on en fait, on ne peut qu’être hanté par la course d’une girafe décapitée, révolté par des meurtres déguisés en suicide, et intimidé autant que stimulé par Moor Mother qui dévore littéralement la musique pour en recracher ce mélange de souvenirs et de révélations.

« I had experiences on the stage that I didn’t think were possible and then a strange thing happened. On the stage, I was complete and perfect. Lacking no essential characteristics, nothing. The curtain came down and, who am I?, who am I?, » ces mots de l’actrice Beah Richards, samplés au milieu de l’album, peuvent faire écho à ce que disait billy woods en ouverture d’Hiding Places. Que reste-t-il de l’artiste qui pratique pour la gloire et l’argent, une fois qu’il ne performe plus ? woods donne une réponse sévère, implacable, en conclusion de l’album. Tandis que, finalement, celui qui a caché quelque chose dans sa bouteille…

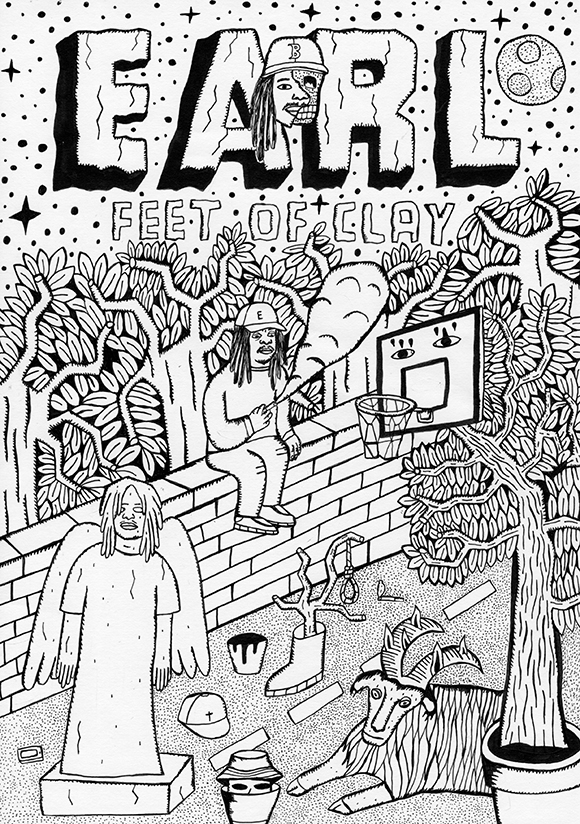

illustration : Hector de la Vallée