A l’annonce du premier confinement, combien ont eu l’impression de vivre un événement auquel ils ont été préparés toute leur vie ? Introvertis, asociaux, solitaires, travailleurs reclus ou individus isolés, certains ont des pratiques et un mode de vie déjà adaptés aux mesures de confinement. Les autres n’ont finalement fait que les rejoindre.

Il y a quelque chose dans la réception de la musique d’Earl Sweatshirt qui pourrait se jouer ici. Dans Some Rap Songs et Feet Of Clay, la boucle des samples est volontairement cassée pour laisser dans l’attente d’une résolution qui n’arrive pas, et créer un brouillard qui isole les textes. Sur SICK!, tout en retrouvant certains beatmakers et leurs mêmes sources, les boucles sont résolues pour procurer un sentiment de complétude et d’aboutissement, pour accueillir au plus près. Par ailleurs, comme sur Disco! de Mike, la voix à tendance à remonter à la surface du mix, comme si elle se rapprochait. On pourrait croire qu’Earl fait un pas en direction du monde, si seulement il n’ajoutait pas que, comme Makaveli, il crache à la gueule de ceux qui le regarde, ponctué d’un tendre fuck y’all. L’attitude ne suit pas toujours l’évolution de l’atmosphère, en résumé, Earl n’a pas particulièrement fait de pas vers l’extérieur, nous sommes simplement tous enfermés avec lui.

SICK! n’est-il vraiment qu’un album sur le monde post-COVID ? De son titre au visuel annonçant sa sortie – un serpent enlaçant une seringue – les premiers indices laissent entendre qu’il l’est. Mais Earl a souvent joué avec le caractère trouble des paratextes, ces zones qui ne sont ni tout à fait incluses dans l’œuvre, ni tout à fait exclues, pour faire germer et entretenir des idées ou, parfois, des certitudes qui ne demandent qu’à être ébranlées.

Dans Nowhere, Nobody par exemple, le court métrage accompagnant Some Rap Songs réalisé par Naima Ramos-Chapman et Terence Nance, tout un symbolisme inspiré du Ukwaluka sud-africain fait émerger la thématique du passage à l’âge adulte, alors qu’elle n’est pas directement évoquée dans l’album. Ce sont aussi les extraits audio insérés entre les chansons, hier de James Baldwin, aujourd’hui de Fela Kuti, qui peuvent avoir ce rôle paratextuel. Et si certains sont mis au service d’une ambiguïté, pour nous faire croire que l’on parle de COVID par exemple, d’autres aident à saisir au vol les fragments de sens disséminés partout, pour reconstituer le puzzle. Une fois confinés aux côtés d’Earl Sweatshirt, ces indices nous font réaliser que ses préoccupations sont inchangées, reléguant en arrière l’idée d’une différence entre des mondes post et pré pandémie.

Sur la pochette du disque, la tête sculptée en argent d’Earl est entourée de plusieurs artefacts. En dessous, des cartes postales d’Afrique du Sud, montrant ses mines de diamants, ses monuments en mémoire des Huguenots, sa statue en l’honneur d’un président nationaliste boer. A droite, les gousses d’ail que l’on utilise dans les rituels pour se protéger des voleurs d’énergie. A gauche, un fagot de sauge, cher aux Zoulous qui s’en servent pour purifier l’air, comme aux Amérindiens, qui en ont fait un symbole de leur souffrance, de leur sacrifice et de leur résistance, face à l’appropriation de leurs cultes par la bourgeoisie blanche californienne. Au dessus, deux pilules qui, de toutes évidences, ne servent pas à soigner du coronavirus.

Qui a besoin d’être soigné, et de quoi ? Encore une fois, la question n’est pas abordée frontalement, mais insinuée par ce faisceau d’indices comme dans l’écriture impressionniste. La récurrence des références, des sons et des images d’averses ou de crépuscules, de l’idée de l’utilisation de l’écriture comme un outil réparateur, du réconfort trouvé dans la spiritualité et dans la recherche biographique, laissent entendre qu’Earl souhaite lui-même guérir de quelque chose ; d’un mal qui se glisse dans et entre les lignes, comme un serpent. La fois où le diable se matérialise le plus clairement, c’est certainement sous la forme d’une lessive, que Malcolm Little a un jour utilisée pour lisser ses cheveux, jusqu’à risquer de faire fondre son crâne. Le plus souvent, il se dissimule dans la poétique d’un croissant de lune et de la météo d’une zone de montagne, ou derrière des métaphores à tiroirs et difficiles à pénétrer, qui donnent à des phrases comme « Five O’s on me like the Olympics » trois ou quatre interprétations possibles, dont au moins une possède cette aura malfaisante.

On retrouve le Earl apathique, caché derrière un filtre grésillant sur le titre éponyme, mais on l’entend aussi être plus ardent, notamment sur les singles 2010 et Titanic, avec leurs 808s opérant sur le cerveau reptilien pour passer dans un mode plus direct et sans fioritures, qui le transforme en punchliner. Que ce soit dans un cas comme dans l’autre, ces styles rappellent que la musique d’Earl a toujours été éponge, marquée par son parcours d’auditeur. Son évolution est aussi liée à cela, passer d’Eminem et Tyler à Lucki, Mach-Hommy, Ka, Armand Hammer, Mike, Navy Blue, Valee et les shit talkers du Michigan, a permis à Earl d’abandonner la performance multisyllabique pour plus de finesse d’esprit et de diversité.

Ce côté hétérogène, avec un répertoire de rythmes, de flows, de textures, plus large que sur les albums précédents, accompagne aussi un changement d’état d’esprit et une atmosphère moins pesante. Si l’art reflète la vie, alors il doit y avoir quelques éclaircies dans celle d’Earl Sweatshirt. Inversement, la vie peut refléter l’art, et ce sont encore des voix émergeant des interstices qui soufflent cette idée. La musique devrait être révolutionnaire, insuffler l’envie de changement, de meilleur, de réparation, dit Fela Kuti. C’est la voie prise par Earl, décidé à balayer les poussières de la maison où il est enfermé. Il apparaît souvent membre d’un tout, en détournant les tropes libéraux du rap : il court après les plus gros sacs pour pouvoir les partager, et son ciel n’est plus la limite d’une réussite individuel, mais celle d’une libération collective. Le dire peut être une arme magique, grâce au pouvoir performatif de la parole et de l’art, explique une femme aux airs de Pythie à la fin de Vision. Imaginer, rêver, serait la première étape avant de pouvoir accomplir.

« but what can I tell them ? Tell them they’re beautiful. Tell them that they’re Black. »

L’album se conclue sur un épilogue définitivement optimiste. Earl poursuit une existence réconfortante par sa banalité, faites de textos laissés en vu et d’envie de guérir, en attendant qu’ensemble nous sortions du donjon comme OutKast, pour que les notes de piano terminant Fire In The Hole deviennent la mélodie de tous les déconfinements.

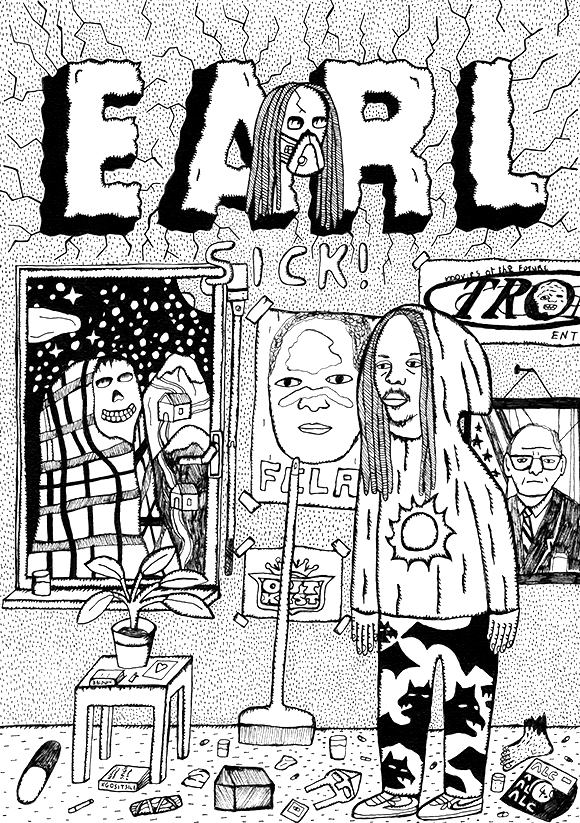

illustration : Hector de la Vallée