Veeze est arrivé dans l’écume de Babyface Ray. Puis, ayant ignoré l’hors-champs océanique des disques de son ami, il en a déplacé l’esthétique de la mer au béton, comme l’ont fait les premiers skateurs avec le surf.

Ses plus belles performances évoquent celles de Tom Penny porté par sa planche, flottantes à la surface des choses, avec une authentique nonchalance qui dissimule le travail et la technicité pour ne laisser que l’impression d’un geste facile, à la souplesse naturelle. Et toujours comme un skateur, qui joue élégamment avec un bitume qui, pourtant, peut l’écorcher à vif, Veeze frôle les dangers en restant hypnotiquement cool et blasé. Il manipule avec charme les menaces qui l’entourent, les mêmes qui créent la tension dans le reste du rap de Détroit, en mélangeant l’adrénaline à l’endorphine.

Son flow sous antalgiques, son timbre éraillé, les productions dissonantes et érodées par les rythmiques du Michigan, laissent souvent percer des mélodies duveteuses et rassurantes. Quant à son air indifférent et ses démonstrations de flegme, ils ne font pas disparaître sa joie aux pigments mélancoliques.

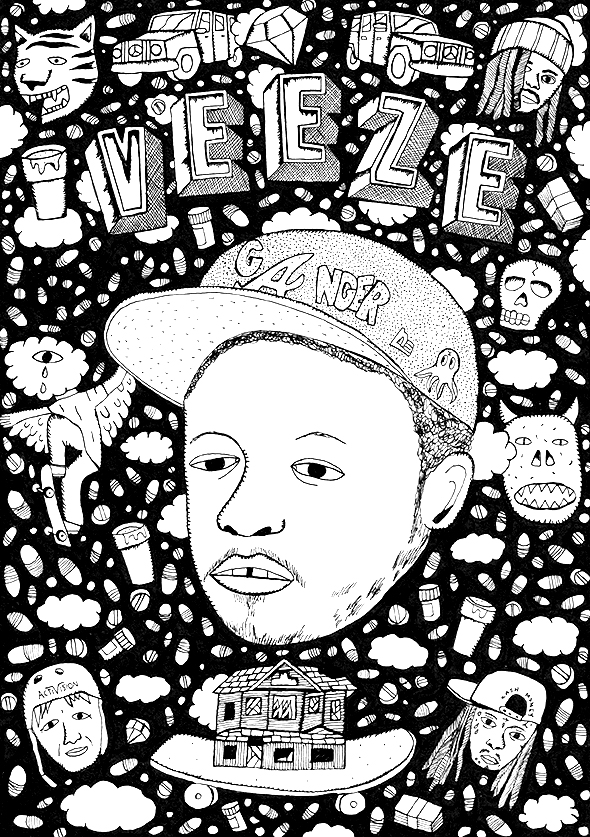

On ne sait pas si ce sont les intentions qui sont contredites par les moyens, ou l’inverse, mais quand Veeze glisse comme une ligne de basse à la surface des productions d’Unreleased Leak ou de No Sir Ski, l’anti climax est continu. Cela démultiplie les strates de la perception, comme pris dans une grande bouffée de drogues qui brouille les sens. Se débloque alors une autre compréhension de l’expression wavy, où ce qui est vague est l’état affectif, fait d’un halo d’ennui coincé entre la joie contenue et la tristesse douce, sorte de spleen psychédélique en plein tour de victoire. Sur GOMD par exemple, la performance en apesanteur, rappée sans effort ni gravité, dégage pourtant une euphorie qu’on ne peut ressentir qu’après avoir emporté les X Games.

Veeze fait ce qu’il peut pour avoir l’air insensible à sa réussite en donnant l’impression d’appréhender la musique comme un loisir. C’est peut-être son absence de calcul qui lui permet d’avoir cette fraicheur, d’être lui-même étonné et authentiquement heureux de ce qui lui arrive, alors qu’il semble rapper affalé au sommet d’un quarter-pipe.

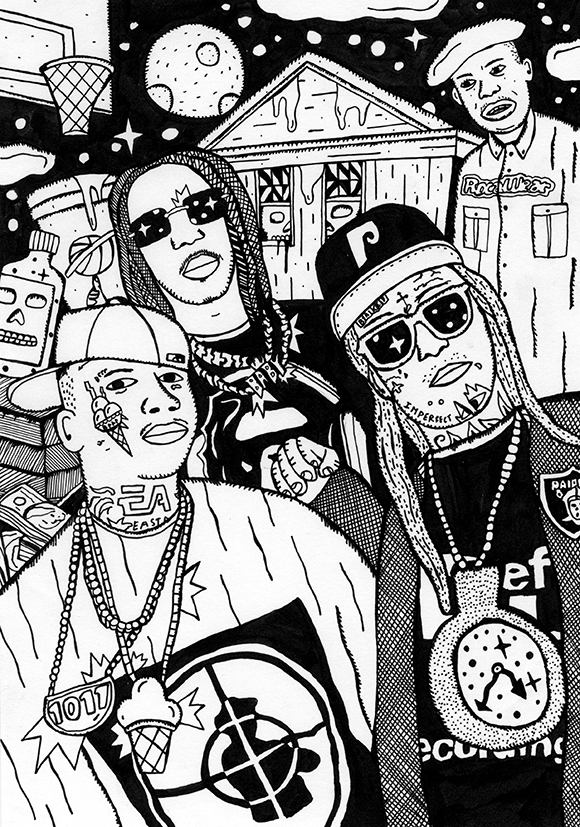

Nimbée de ce charisme hypnotique, on oublierait presque que la musique de Veeze est un patchwork du rap dont il est fan, d’Uzi Vert, de Chief Keef, de Young Thug, de Rio ou évidemment de Peezy et de Babyface Ray. Quand ils n’en sont pas originaires, le style des uns et des autres est passé au marteau pilon de Détroit, mais on continue de sentir leurs esprits, celui de Lucki sur Robert De Niro ou de Nudy sur Kinda $, par exemple.

Avec son Auto Tune réglé pour onduler la voix et la faire devenir bizarre, avec la structure diffractée de son album, reliant toute une constellation de formes et de sons actuels, c’est aussi du côté de Lil Wayne que penche la board de Veeze, qui dans sa version mixtape continue d’être le Rodney Mullen d’une génération qui n’a pourtant pas connu l’époque de The Drought Is Over 2. Et comme chez celui-ci, le déversement de pensées tenues en une ligne est, autant que l’aura envoûtante, ce qui permet à Veeze de tenir à lui toute cette mixture, d’y imprimer par-dessus tout sa patte. Sédaté pour oublier la mort de son frère, il hallucine des combats de girafes, transgresse les lois de la physique et, avant de partir, fait la promesse de ne jamais s’arrêter de rouler, comme Tony Hawk.

illustration : Hector de la Vallée