Etre victime d’une tentative d’assassinat reste de la pure fantaisie pour la plupart d’entre nous. Bandgang Lonnie Bands propose de matérialiser pour ses auditeurs les mouvements contradictoires qui traversent un tel événement. Des sueurs angoissées, de la paranoïa, et sans que l’on puisse dire si cela est paradoxal ou absolument normal, une impression d’euphorie et de toute puissance, se dégagent alors toutes ensembles d’Hard 2 Kill.

Quarante-huit heures après être entré dans un hôpital de Las Vegas, pour déloger la balle coincée dans son crâne, Lonnie Bands est de retour à Détroit pour terminer cet album. Dans ses textes, la ville est un fruit pourrissant, vicié et grouillant d’individus toujours seuls au milieu de la multitude. Dans ce tableau dantesque, les faibles sont décrits comme une faune, déshumanisés et à la merci des forts que sont les tueurs, les dealers de morts et les proxénètes. Cet enfer, Lonnie le regarde en face mais n’y voit désormais plus ce qu’il a de désespérant. Il est devenu une Big Creature, cousin des ConCreatures de Boldy James, comme anesthésié à force de côtoyer le pire et pouvant le décrire de la manière la plus clinique possible.

« Tantine est à court de veine, elle s’est plantée l’aiguille dans la tête… » l’album est plein d’images de ce genre, ni jouissives ni spectaculaires, qui n’interpellent que par leur aspect choquant. D’autant plus qu’elles sont alignées de manières dépassionnées, Lonnie donnant l’impression de n’être ému que par lui-même, par sa grandeur et cet alliage de nihilisme et de misanthropie d’où il tire sa résistance.

Passée par son fond de gorge creusé aux opioïdes, le mélange d’arrogance et de parano de Lonnie Bands fait penser au louisianais B.G. qui essaierait d’émuler Tupac, comme si ce dernier avait été membre des Hot Boy$. Les références au rap de son adolescence sont partout, prenant parfois quasiment la forme de remixes, mais elles sont toujours frigorifiées par l’air bleu froid du Michigan. Même le cachet comique d’un sample de The Real Slim Shady est mis à l’épreuve d’une cloche bounce et d’une basse electrofunk givrée, pour transformer l’humour en démence et les sosies de Marshal Mathers en jeunes crackheads décolorés.

Avec son esthétique unie, faites de mélodies sinistres, de bruits de gazinières et de robinets qui fuient, de basses saturées et de nappes synthétiques rappelant le travail de Frontline, l’album dégage une tension extrême, et une impression de violence étouffante qui peut rebuter. Cette ambiance lourde est maintenue sans acmé, jusqu’à l’anti-climax de Shoulda Got A Verse From Drake : Lonnie manque de perdre sa jambe en marchant dans la gamelle qu’il sert aux chiens accros à l’héro, puis réalise, plein d’ironie, qu’avec ce qu’il vient de dépenser pour ses kilos de drogues, il aurait pu s’acheter un couplet de Drake.

Le message devient limpide. Lonnie Bands se fiche autant de la rédemption que de la possibilité de s’enfuir, ici il est une créature immortelle, riche, dangereuse et respectée. Et malgré l’ouverture vers l’extérieure que sont les apparitions de Young Nudy, EST Gee ou OhGeesy, il y a dans la direction artistique du disque un extrémisme qui évoque un enfermement dans Détroit, avec un retour au son originel de cette scène et à ses thèmes les plus dures. Alors qu’une partie des artistes de la ville se tournent vers les récits de réussite, la musique de club, la comédie ou un rap a-régional, Lonnie Bands démontre que l’on peut continuer de grandir et de s’affiner à l’intérieur de ce canevas.

«Vous ne vous êtes jamais mangé un headshot… » lance Lonnie Bands à ses auditeurs bienheureux. Lui si. De quoi rappeler que rien n’est pure fantaisie, voire que tout pourrait être inspiré de faits aux conséquences bien réelles. C’est ce que suggère la fin du disque, quand la tension dramatique laisse un peu de place à quelques envolées tragiques. A la manière de ce que Rio Da Yung OG a fait avec Nuez, Lonnie termine sur un versant plus introspectif, en sortant la guitare blues et les wah-wah country rap tunes. Quand la coquille de Big Creature se craquèle, le rythme et le ton change, la misanthropie se transforme en solitude, et la figure du gangster héros s’écroule.

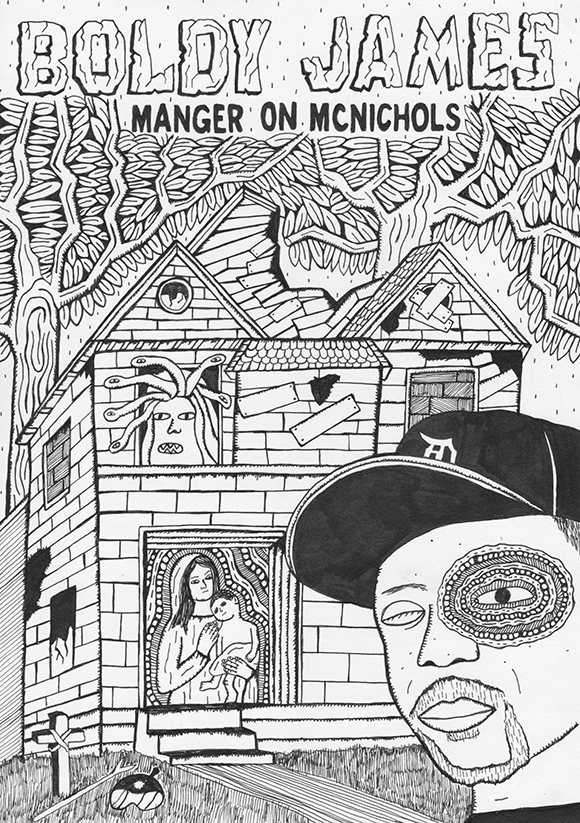

illustration : Hector de la Vallée