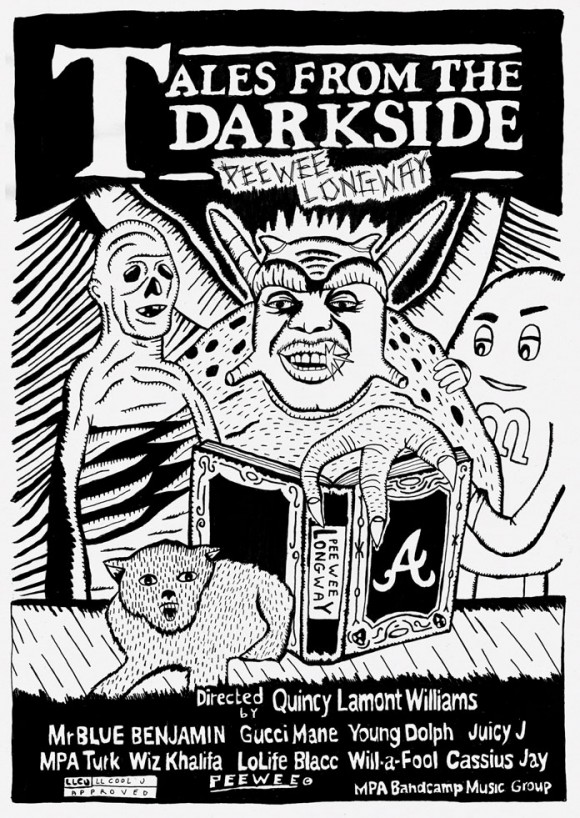

Peewee Longway « Mr. Blue Benjamin »

L’avantage d’un début de carrière tardif est d’apporter une perspective de vieux à une musique de jeunes. Pour la génération Migos, Peewee Longway est ce que l’on appelle un « rappeur de rappeurs » : Plus technique, plus polyvalent et laboratoire d’idées, inventant de nouveaux mots de vocabulaire repris par les plus jeunes (« Dabbin’ », « Pipe It Up », « Runnin’ ‘round The Lobby », etc.) Peewee ayant presque dix ans de plus que Quavo et Takeoff, il n’est pas étonnant de le voir singer Slick Rick et Doogie Fresh, faire référence à des figures du deal des années 1980 ou écrire des ballades inspirées de l’époque où My Boo n’était pas encore un phénomène viral. Mr. Blue Benjamin contient quelques vestiges des périodes traversées par Peewee, et qui ont fait de lui ce personnage à mi-chemin entre le Bizarro de Gucci Mane et un Cee-Lo Green nourri à la gélatine.

Will-a-Fool et Cassius Jay l’épaulent complètement dans sa quête de polyvalence. Inspirés par la country trap tunes de Zaytoven et les mécaniques d’horloges de Drumma Boy, ils apportent aussi un sens de la mélodie hérité de leurs collaborations avec Lloyd, August Alsina ou les Boyz II Men, qui empêche la routine de trop s’installer sur le disque.

A l’époque du règne de Quality Control sur Atlanta, Peewee réussit le miracle anachronique de faire un album qui n’est pas un mirage de vingt fillers entourant un seul single. Pour échapper à la redondance d’un Skippa Da Flippa, il varie la cadence de ses triplet flows, switch avec des couplets lents à la Gucci Mane, joue avec les textures de sa gorge et fredonne, pour créer des grands huit rigolos en perpétuelle métamorphose. Et c’est peut-être là le secret de Peewee Longway : un début de carrière tardif, c’est aussi être moins pressé par le succès, et on le sent plus avide d’adrénaline que du single qui le fera collaborer avec Usher. Ce qui est cool avec un vieux parmi les jeunes, c’est que c’est un rappeur qui a d’abord envie de se marrer.

A la manière d’OJ Da Juiceman, Peewee Longway est en train de devenir le nouveau unsung hero d’Atlanta, innovateur pillé en silence, de la Zone 6 à la Seine Saint Denis. Avec ses références obscurs, ses hommages à Chicken Talk et aux sonorités qui ont marqué Atlanta dans les années 2000, Mr. Blue Benjamin ne fera pas sortir Peewee de l’ombre de ses partenaires, mais est le parfait condensé de tout ce qui rend son auteur génial : du punch, une écriture fun, des airs romantiques, des gangsters de bandes dessinées et des M&M’s géants portant des bijoux sur leurs orteils.

Boosie « In My Feelings (Goin’ Thru It) »

De sa série d’albums de 2016, le premier sorti en janvier est de loin le meilleur, mais aussi le plus sombre. Enregistré entre le moment où son cancer a été diagnostiqué et l’opération qui lui a sauvé la vie, on y retrouve le Boosie explorant ses peines sobrement mais sans ménagement, pour aider à transpercer les nôtres. Pour lui les douleurs sont des murs à éclater, des résistances à faire sauter, et certainement pas des barrières. Tant pis s’il faut avoir mal et pleurer pour y arriver, après tout, Boosie pleure lui aussi. Sur un piano bluesy, Smile To Keep From Crying est la quintessence de son style. Impossible de décider si c’est une chanson joyeuse ou mélancolique, positive ou dépressive, rien de tout ça, tout à la fois, ou juste un condensé de chair à vif et d’émotions sincères.

Dans un genre comme le rap, qui n’a pas encore tout a fait quarante ans, les albums accompagnant la maladie et la fin de vie sont rares. Quel que soit le genre, les artistes comme Boosie, capables de toucher de manière aussi simple des sentiments aussi personnels et profonds, sont encore plus rares. Chérissons sa présence parmi nous, maintenant qu’il est libre et en bonne santé.

YG « Still Brazy »

YG récupère des samples et lignes de basses mythiques pour les replacer sur ses tracks à la manière d’un triggerman louisianais. Le nouveau Mustard, DJ Swish, s’est d’ailleurs fait les dents en produisant des « Type Beats », et a mis son talent de plagiaire au service d’une modernisation du son des Conscious Daughter, Mack 10 et Dr. Dre. Terminé les rythmes partouzards de la ratchet music, place à du gangsta funk classique et flamboyant, qui donne envie de faire des signes avec les doigts.

En intégrant aussi bien sa vie que l’actualité au storytelling de son album, YG se trouve coincé entre les flics en face, les gangs adverses sur sa gauche, les nanas à droite et des amis prêts à lui tirer dans le dos. En racontant les tribulations d’une jeune star du rap devenue paranoïaque, YG paraît plus mature. Surtout qu’à force de tituber entre les balles et les trahisons, il devient un jeune adulte politisé. Dans son dernier quart d’heure, l’album devient presque un EP de Paris, rappelant l’époque où la Bay Area était l’avant-garde du rap révolutionnaire. Crips, Bloods, Noirs, Mexicains, dealers, prolos et rappeurs terminent tous unis autour d’un sandwich au porc, avant d’aller brûler un bureau de vote.

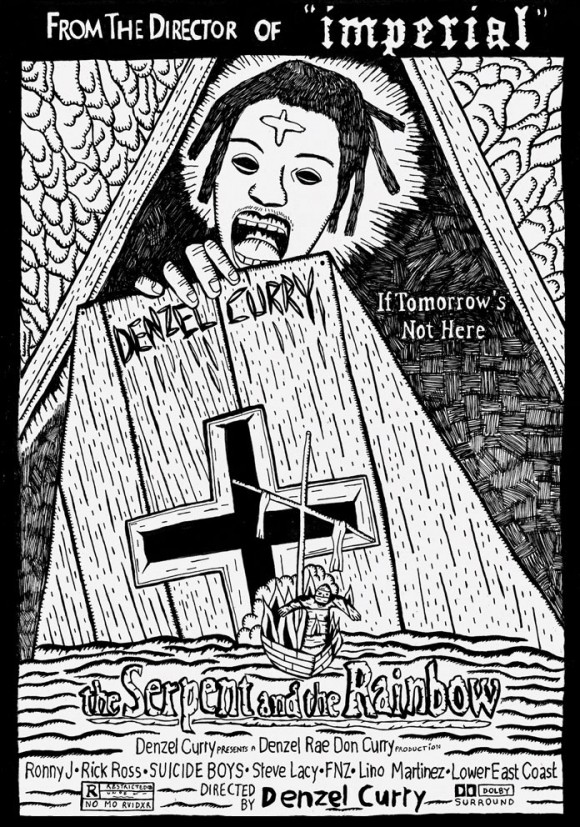

Denzel Curry « Imperial »

Les ancêtres de Denzel Curry font peut-être partie des bahaméens qui ont importé le folklore vaudou en Floride. Grâce à eux, la carcasse de Carol City s’accorde à son climat et à ses faits divers. L’air chaud et humide du Gulf Stream accompagne à merveille ces pratiques ésotériques venues de la mer des Caraïbes. Et dans la ville de Trayvon Martin, là où un enfant avec un paquet de Skittles dans une main, une canette d’Ice Tea dans l’autre, est assassiné parce qu’il est noir, leurs histoires de démons sont à leur place.

Parce qu’il a grandi dans cette antichambre de l’enfer, on comprend que Denzel Curry ait été attiré par le rap satanique de Three 6 Mafia. Sur Imperial on entend le flow et l’esthétique sombre du rap de Memphis des années 1990. Mais à la musique de Lord Infamous et consorts, Denzel Curry ajoute des éléments vernaculaires qui ancrent ses chansons dans le brasier de Carol City, et nul par ailleurs. Ses récits d’évènements locaux sont fantastiques, pleins de références occultes et oniriques. Ses amis trainent dans les rues comme des gargouilles bizarres, ses analyses sont mâtinées d’astrologie et les sonorités évoquent toujours quelque chose de quasi religieux.

Les rythmiques trap uptempo et les synthés dissonants créent de grandes fournaises. Mais dans ce capharnaüm sombre et métallique, des mélodies apparaissent comme une éclaircie dans un nuage noire : la voix résonne parfois comme à l’intérieur d’une église abandonnée et des ritournelles enfantines s’échappent des refrains.

Sur Imperial, l’ombre et la lumière se côtoient, comme le rêve et la réalité. Denzel Curry passe de l’un à l’autre, sort de son corps pour s’évader dans les rêves et l’espace, pour fuir, ou au moins supporter, sa réalité faites d’overdoses, de bavures policières et de machines infernales. Ce côté grand rêveur, qui aborde des sujets lourds sans en avoir l’air, rappelle le jeune Andre, juste avant qu’il n’ajoute le 3000 à son nom. Malgré ses déjà quelques années de carrière, Denzel Curry est encore très jeune, et c’est un bonheur de le voir gagner en épaisseur et en personnalité à chaque nouvel album.

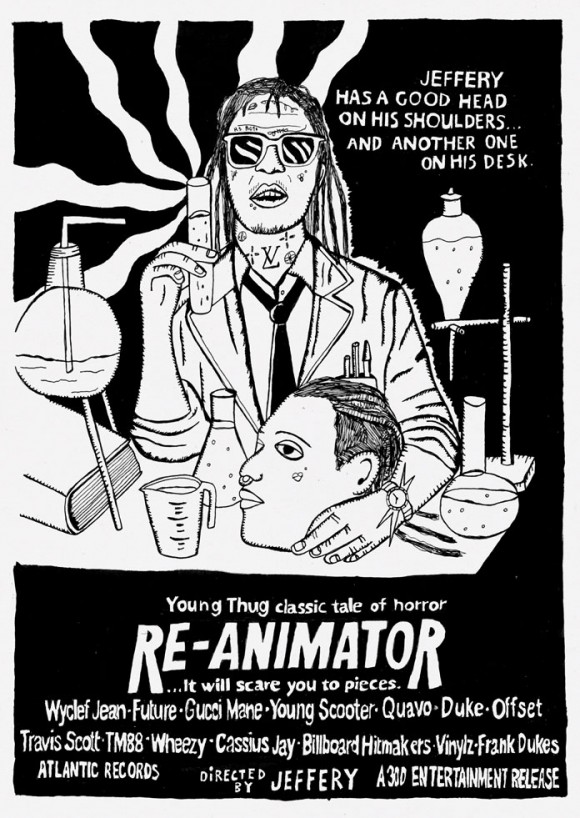

Young Thug « No, My Name is Jeffery »

De prince du swag rap sur 1017 Thug à croque-note rococo du Rich Gang, Young Thug est passé par tout un tas de mutations surprises. Avec I’m Up et Slime Season 3 son style donnait pour la première fois l’impression de stagner. Après les voyages intérieurs de Barter 6, sa cohésion et la sensation de maîtrise qui s’en dégageait, mêmes bons, ces deux derniers projets paraissaient un cran en dessous, et laissaient la même impression que quand l’Agent Smith modifie la matrice.

No, My Name is Jeffery ressemble à son premier pas en avant depuis l’année dernière. Il garde le côté foutraque d’une mixtape, mais montre les signes d’une direction que pourrait prendre Young Thug pour son envol. Et c’est vers les terres d’origines de ses parents qu’il s’est tourné. Plus que jamais depuis I Came From Nothing, dans ses accents et dans les synthés imitation steel drums, on entend le va et viens de la mer des Caraïbes. Posé sur l’oreille comme un coquillage, Jeffery laisse entendre que Young Thug pourrait amener un peu de génie dans toute la tendance faux-dancehall. En posant tout en contrôle sur les guitares et les cuivres de Wyclef Jean, on entend presque ce que donneraient UB40 et The Police dans un univers alternatif où Birmingham et New Castle auraient échangé leurs localisations sur la carte avec Atlanta. Après l’ivresse sous marine de Barter 6, No My Name Is Jeffery a tout naturellement la fraicheur d’une remontée à la surface des côtes jamaïcaines.

Sur cet album, Thug continue de ne plus utiliser son excentricité comme une constante, mais comme un moyen de créer des ‘moments’ à l’intérieur de ses chansons. Il y a ses variations subtiles de mélodies, aidées par les adlibs et les superpositions, et celles plus rentre dedans, comme la performance gorille de Harambe. Il y pousse sa voix à l’extrême jusqu’à la faire trembler, vaciller puis s’éteindre de rage, pour nous laisser K.O. debout comme après un donkey punch. On a jamais aussi bien profité des détails et des variations de son timbre, d’autant plus qu’à part quelques échos et le pont de Pick Up The Phone, il n’y a plus tellement d’effets sur sa voix.

Guwop, avec ses synthés lasers bleutés comme une attaque de Sub-Zero, est chaud comme un coup de foudre. Même Young Scooter y retrouve l’étincelle des premiers pots de pyrex en nous parlant de poudre comme de la femme de sa vie. Parce que malgré les écrans de fumés lancés par Lyor et Jeffery, comme ces intitulés qui n’ont rien à voir avec le thème des chansons, impossible de ne pas voir que NMNIJ est un album qui ne parle que d’amour. Certainement les restes du projet dédié à sa fiancée Jerrika, dont Young Thug parlait après la sortie de I’m Up.

Future « EVOL »

Pour EVOL Future a gardé de DS2 la moelle la plus malade. Les productions provoquent les mêmes frissons qu’un générique d’X-Files, et instaurent un malaise dystopien. Calciné de l’intérieur, il poursuit sa course au délabrement, dans cette demi-vie qui lui a permis de laisser loin derrière les capitulations pop. On ne distingue toujours pas ses excès de matérialisme de ses addictions, et il continue de s’adresser aux femmes comme s’il était le serpent de la Genèse.

Avec Lil Haiti Baby, et le retour à la trap grandiloquente de l’époque Astronaut Status, il prend conscience que son comportement violent et autodestructeur n’est pas choisi, mais produit des circonstances : « oh that’s that lil Haïti baby » dit il en se mettant à la place du témoin d’un de ses crimes. Future rap en criant comme s’il n’arrivait pas à échapper au brouillard qui assombrit sa musique depuis deux ans.

Son année est moins belle que la dernière a cause du mitigé Purple Reign, contenant une moitié de tracks qui sentent les peaux mortes de 56 Nights. Mais cette mixtape bancale cache en son cœur une de ses meilleures chansons de 2016 : Inside The Matress mélangent les bourrinages électroniques de ses derniers projets à une guitare country qui pourrait être tenue par Rico Wade.

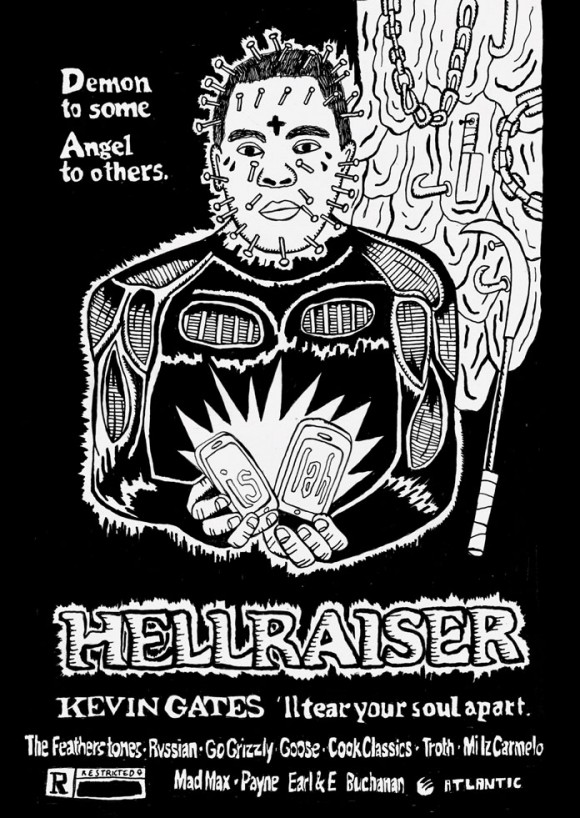

Kevin Gates « Islah »

Quand Kevin Gates a annoncé qu’il y aurait du rock sur Islah il était normal de s’inquiéter, vu comment les rappeurs se vautrent en mélangeant les genres. Mais c’était aussi parce qu’on refusait de voir qu’il a parfois la voix d’un frontman de nu-metal. Son refrain de Smooth Criminal sur In The Meantime en 2012, est presque plus proche de la reprise d’Alien Ant Farm que de l’originale par exemple. On retient facilement quand il dit étudier les chanteuses pop pour insuffler des émotions à ses chansons, moins quand il assume être fan de Blink-182.

Disque de Platine avant l’été, Islah est déjà un des albums de l’année, pourtant ses meilleurs titres ne sont pas encore sortis en singles. Told Me, basse vrombissante et guitare lancinante dehors, couplant le romantisme de Chris Isaak à la voix éraillée de Joe Cocker, transforme Kevin Gates en crooner rock. Et la balade Hard For, composée il y a des années alors qu’il ne captait que les stations soft-rock dans les brèches de sa cellule de prison, réussit un double exploit qui résume bien son auteur : une ballade country rap aussi émo que dégueulasse, et un tube en puissance dont le thème est, si on fait bien gaffe, les problèmes d’érection.

Comme Z-Ro et d’autres avant lui, Kevin Gates a de toutes façons complètement brisé la frontière entre l’émotivité d’Adele et l’exubérance outrancière du gangsta rap. On peut suivre la promenade explicite de sa salive entre les courbes de sa femme sans que cela ne laisse l’arrière goût cringe worthy d’un Drake ou d’un J. Cole. La musique est réfléchie et travaillée, mais pas l’attitude. L’inverse de ces coquilles froides qui mélangent le rap et la pop. Il hurle chaque idée qui passe par sa tête, place une chanson relatant un fait divers craignos, parle de sa fille, de dépression, de sexe et de gang-banging dans le même couplet, se contredit et raconte des conneries. Il n’essaie pas d’être le personnage lisse d’une sitcom des années 2000 en somme, il est juste Kevin Gates.

Alors Islah est déboussolant, parce que ses histoires indécentes sont racontées sur des airs pop aux mélodies hyper efficaces. Kevin Gates est toujours ce rappeur à la voix rauque, qu’il émaille d’un grain rêche pour faire le dur, rend pleine et lisse sur les ballades amoureuses, afin de créer les tubes rap radio compatibles les plus immédiats possibles. Et des tubes, Islah en est plein, n’est même fait que de ça. Alors Kevin Gates est peut-être bien un personnage du même monde qu’Adele. Il est le garçon dont elle parle dans ses chansons, ce voyou solitaire, qui la séduit pour finalement lui briser le cœur à cause de son tempérament abrasif.

21 Savage & Metro Boomin « Savage Mode »

Avec sa voix amorphe, son grain pâteux et ses minuscules rictus portés par un écho distordu, 21 Savage rap comme un vampire qui vient de sortir d’un siècle d’hibernation forcée. Aucune émotion ne transparait, et il n’essaie même pas de compenser avec un brin d’énergie. La plupart du temps, il est un énième croisement de Chief Keef et Bankrol Fresh, mais grâce à Metro Boomin, il apparaît sur cet EP drapé dans une soie couleur sang, pour filer le même frisson infernal que le Dragon Rouge de Michael Mann.

L’écho d’une cloche, un piano hanté ou un pipeau possédé par le diable suffisent, les productions enveloppantes et dissonantes de X Bitch, Savage Mode ou No Heart posent une brume cauchemardesque plus que des mélodies, nous donnent l’impression d’être chassé au ralenti par un Minotaure. Savage Mode est un EP pour ceux qui aiment les slashers et les survival horror, et se fichent de savoir si l’histoire se finit bien.

Jim Jones « The Kitchen »

Construit comme un film suivant les douze étapes du programme de rétablissement des alcooliques anonymes, The Kitchen met en scène des hommes accros à la rue : Bande originale 80’s au grain vintage, néons électroniques clignotants, et histoires de vieux briscards, qui roulent de nuit en regardant dans le rétroviseur.

Comme d’habitude Jim Jones sait s’entourer, choisir ses productions et construire un album. The Kitchen est dans la lignée des promenades nocturnes de la trilogie Vampire Life, plein de samples filtrés et de synthés rétro futuristes. Jimmy, Sen City et Trav sortent les soirs de pleine lune, pendant que les rappeurs enfants dorment, pour faire leur truc : new yorkais à mort, sans nostalgie morbide ni jeunisme putride, et sans autre ambition que de plaire à un public déjà conquis.

Schoolboy Q « Blank Face LP »

Pour certains Los Angeles est une destination de rêve. Pour d’autres, c’est une immense plaque de béton brûlant où il est impossible de faire quoi que ce soit à pied. Un grand périphérique sale qui pue la sueur et le gasoil, en équilibre sur une faille sismique qui peut s’ouvrir à tout moment. Une ville aussi surpeuplée qu’hyperactive où, forcés aux apparences et automatismes, chaque anonyme finit par devenir un zombie schizoïde au bord de la dépression. Comme toutes les villes immenses, Los Angeles est un cauchemar. Ses flics ne peuvent pas être autrement que ceux décrits par James Ellroy, ses politiques ne peuvent que ressembler aux véreux de True Detective, et ses gangsters ne peuvent pas y être moins tourmentés que Schoolboy Q.

Comme les artères d’autoroutes californiennes, Blank Face LP est dense et angoissant. Schoolboy Q n’a pas cédé à la mode du concept pour son album, mais lui travaille une noirceur unie et cohérente : des mélodies rendues le plus étrange (et sinistre) possible, des guitares saturées et des cuivres avec la gueule de bois, sur des break beats lents, parfois brisés par un scratch ou un changement d’ambiance psychédélique. Des détails plus hétérogènes se révèlent au fur et à mesure des écoutes, comme des moments plus jazzy (Know Your Wrong, Black Thoughts), des montées en puissance (Groovy Tony / Eddie Kane), des tempêtes silencieuses (By Any Means) et quelques hors sujets (Overtime).

Après un Oxymoron qui partait dans tous les sens, Blank Face se resserre autour de Schoolboy Q, sorte de Jadakiss moderne et west-coast, coincé dans les tourments du Redman époque Dare Iz a Darkside. Trop égocentrique pour les grands constats sociaux, il vit pendant une heure et demi le burn out que Kendrick Lamar expérimentait pendant quatre minutes sur U. On ne sait pas s’il adore ou ne supporte plus sa fille, s’il est à jeun ou plein comme une barrique, s’il se marre ou perd la boule. Grâce à son attitude de bouffeur de prods au charisme animal, il plonge dans son western noir tout un casting de fortes têtes, et les transforme en personnages de Lewis Carroll : Kanye West en chapelier fou mégalo, Jadakiss lièvre de Mars en ski-mask, E-40 le Cheshire cat pharmacien, The Dogg Pound en Tweedle Dee et Tweedle Dum G-Funk et Vince Staples en chenille désabusée.

Vince Staples « Prima Donna »

Prima Donna est la scène post générique de Summer ’06. L’album se terminait brusquement sur les cliquetis d’une cassette que l’on retrouve ici, comme le mauvais augure de ces mouettes qui tournent autour des deux projets. A moins que ce ne soit des charognes planant au dessus d’un cadavre.

La seule certitude qui ressort de cet EP est qu’après avoir expérimenté plusieurs sons, Vince Staples a trouvé celui qui accompagne le mieux son désarroi nihiliste et grognon : Les mécanismes sourds et industriels de DJ Dahi et No I.D., que l’on entend aussi dans les productions de James Blake. Ce son est le côté pile d’une pièce où l’on trouve les Neptunes sur le côté face, une version saturée et cauchemardesque de leur minimalisme syncopé.

Passé dans la dimension parallèle de la célébrité, Vince découvre qu’une chose est inchangée : « In the black Benz speeding, with my black skin gleaming », son corps reste coincé sous sa peau noire, et le rêve dont il ne peut plus s’échapper devient terreur nocturne.

On se perd dans la construction bordélique de l’EP, renforcée par les délires abstraits et surréalistes du court métrage qui l’accompagne. « Is it real ? » répète en boucle la conscience du rappeur, jouée par la voix d’ASAP Rocky. Même se fier à la numérotation du tracklisting est désorientant, puisque Vince Staples n’a jamais été aussi vivant qu’après s’être tiré une balle dans le crâne.

Kodak Black reste le jeune patron du premier semestre avec « Lil B.I.G. Pac » dont on a déjà longuement parlé ici.

Tree « Kinkfolk » ; French Montana « Lockjaw » (Feat. Kodak Black) ; Ezale & DJ Fresh « Day Ones » ; Kolyon « Gooked Out Remix » (Feat. Kodak Black & Boosie) ; Dreezy « We Gone Ride » (Feat. Gucci Mane) ; Danny Brown « When It Rain » ; Cormega « Guns and Butter » (Feat. Gunplay) ; Big Quis « Icyest » (Feat. Payroll Giovanni) ; DJ Twin « Lonely » (Feat. Kodak Black) ; Nipsey Hussle « I Do This » (Feat. Young Thug & Mozzy)

Les choses ne sont plus pareilles dans le nord de la Californie. Tous les albums sont des éloges funèbres en hommage à Jacka, et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Philthy Rich est toujours la plus grosse star locale, Mistah F.A.B. a été royal et DJ Fresh confirme son retour en forme. Mais le plus beau disque c’est encore Joe Blow qui l’a livré avec You Should Be Payin’ Me Too. Vigie officielle pour tout ce qui provient de la meilleure région rap depuis la rencontre entre Todd Shaw et Anthony Addams en 1983, Big Tuego a résumé le premier semestre 2016 de la Bay Area en dix-sept météores.

TELECHARGER “BAY AREA ROUND UP 2K16 : FIRST SEMESTER”

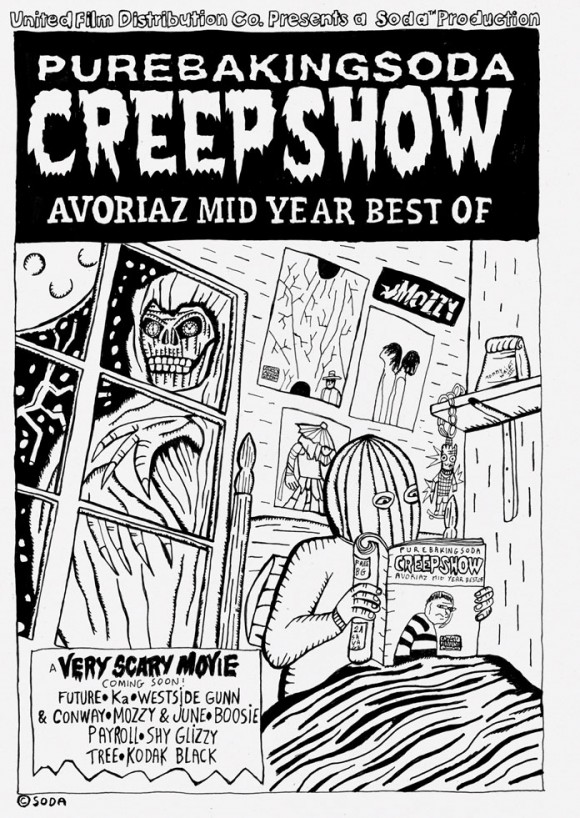

illustrations : Hector de la Vallée