« Les enceintes dans la chambre de Squadda ronflaient comme un vieux tracteur. En regardant de plus prêt, j’ai remarqué qu’un morceau de papier était scotché sur le caisson de basse. Je l’ai retiré, et Squadda a immédiatement surgi de la pièce d’à-côté, genre, hey, touche pas à ça ! »

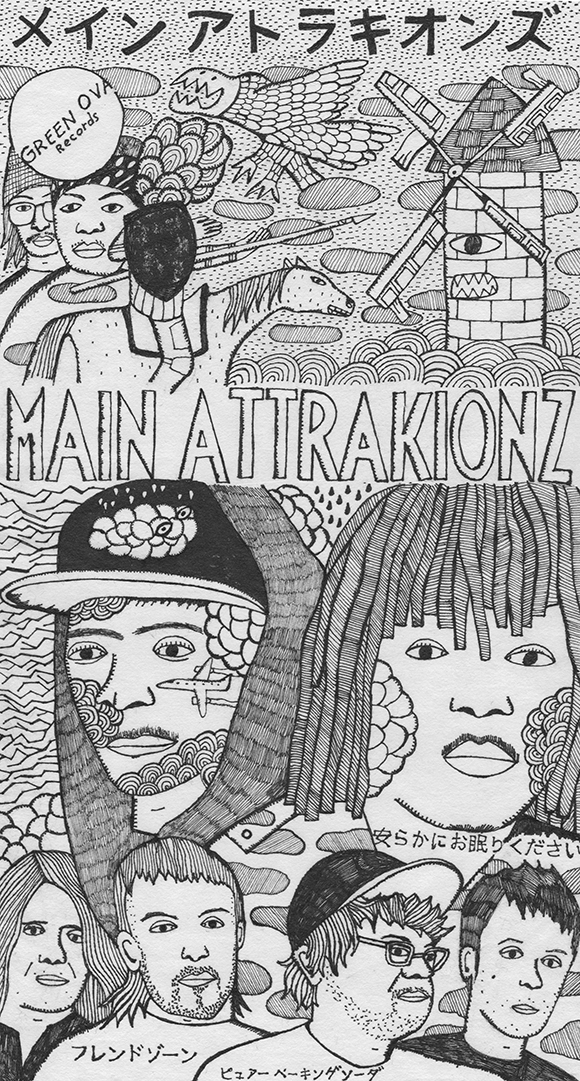

Ce genre d’anecdote se collectait à la pelle en discutant avec L.W.H. et James de Friendzone. A priori anodines, elles étaient partagées avec un enthousiasme qui caractérise l’esprit Green Ova, dont les membres sont liés par ce besoin de s’émerveiller de tout. Cette armée de Don Quichotte est divisée en cinq chapitres, pour autant de rappeurs et quelques producteurs tous autant romantiques. Une bande de rêveurs qui regardent différemment le même horizon et qui ensemble, en faisant de la musique dans leur chambre, laissent une discrète mais indélébile trace sur les années 2010.

A l’époque où Lex Luger assèche le rap, Main Attrakionz évolue dans une bruine humide, faite de productions dont l’âme n’est pas cachée dans les caisses claires mais dans les samples. L’échantillon qui donne le ton est un extrait d’Imogen Heap : « brûlants, nous sommes au dessus des nuages … », Legion of Doom n’est pas la première chanson de Squadda B et MondreM.A.N., mais c’est avec celle-ci que tout commence. Cette voix fantomatique, hachée pour devenir notes de synthétiseurs, est leur moulin à vent. Chacun des membres de Green Ova l’interprète à sa façon, et essaie d’en retrouver l’émotion en empruntant différents chemins de briques jaunes.

Quand Clams Casino échouait à recréer l’esthétique d’Havoc, Lil B entendait dans ce sample un château construit dans les nuages. Mais James et Dylan de Friendzone y reconnaissent la fontaine de sauvegarde des Final Fantasy, L.W.H. y retrouve des bandes originales de films expérimentaux, alors que Beautiful Lou y voit un fantôme de delirium tremens. Ce qui lie ces visions et univers personnels, c’est le duo formé par Squadda B et MondreM.A.N., et leurs influences strictement rap.

Dans sa manière d’entonner et d’écrire sur l’habituel et les rituels, de faire du désœuvrement une aventure quotidienne, Mondre rappelle certains rappeurs louisianais des années 1990, et particulièrement B.G. . Les textes du duo, malgré leurs tournures tout à fait mystiques, sont ancrés dans le réel, et Mondre apparaît comme le plus terre à terre puisque son camarade s’autorise parfois aux fantaisies extraordinaires.

Difficile de dire si Squadda B cherche le grain lo-fi d’une cassette Hypnotize Minds, le crépitement des sous-sols de RZA, ou si ses productions naissent en émulant la mélancolie des Mob Figaz. Leurs collaborations avec ces derniers sont quasiment inexistantes – en dehors d’un titre avec Jacka et d’une bagarre contre A-Wax aux côtés d’Husalah, – mais leur imbrication naturelle dans la mob music plus classique des Mekanix et de RobLo avec Bossalinis & Fooliyones, montre que leur rap s’enracine localement.

Contrairement à leurs ainés, les Main Attrakionz racontent leur débrouille sans pessimisme. Les mélodies chantonnées et l’atmosphère doucement vaporeuse activent des ressorts nostalgiques, non pas comme un sentiment de regret, mais comme une sensation agréable. Dans leurs chansons subsiste l’espoir de lendemains meilleurs, grâce à des choses aussi simples qu’une brise d’été ou que le réconfort d’une amitié, sublimés par leur capacité d’émerveillement.

Pour avoir le meilleur aperçu de leur musique, outre la compilation Two Man Horror Film, il faut se tourner vers les EP parus en 2011, le printanier Blackberry Ku$h et surtout Chandelier.

Chandelier est entièrement produit par The Executive Series, un duo formé par L.W.H. et Julian Wass. L.W.H. personnifie l’alignement chaotique bon de Green Ova, leur œuvre foutraque et protéiforme. Ses productions solos témoignent d’un répertoire large d’influences, allant du cinéma européen au rock garage. Mélangé sans classement dans sa musique poétique comme dans ses discours psychédéliques, ce capharnaüm faisait de lui une version chopped & screwed de Jack Kerouac.

En écoutant Chandelier, il semble que Julian Wass ait joué un rôle de garde fou. On retrouve des inspirations que les deux hommes ont en commun, comme la musique de film, le mélange de sonorités électroniques et orientales, mais tout est plus structuré. Pour accompagner les divagations planantes de Main Attrakionz, les producteurs ont ouvert une porte entre leurs chambres et Katmandou, invoquant cithares, tâlam, ghanta et autres clochettes et cymbales indiennes dans une brume électronique.

Les citations rap et les images typiques du genre paraissent absolument à leur place dans l’univers hippie tissé par The Executive Series. Partout ailleurs, Chandelier aurait sonné comme un pont entre deux mondes, pas à Oakland, où ce genre de cohabitation fait partie de l’histoire locale.

La même année, le deux titres Perfect Skies/Chuch transporte encore un peu plus à l’Est. Produit cette fois-ci par James et Dylan de Friendzone, on comprend dès l’artwork – une photo de cerisier en fleurs – d’où provient leur inspiration. On imagine alors James sampler la j-pop de Perfume pour Perfect Skies, entre un énième visionnage d’Evangelion et des parties de Puzzle Bobble sur Neo-Geo.

Construit dans un écho de pop et d’animation japonaise, le son étuvé, traînant et cristallin de Friendzone est l’aboutissement du style Main Attrakionz, évoquant le calme et leur recherche de paix intérieure. Ces singles peuvent être entendus comme prélude à 808’s & Dark Grapes III, ultime album de Main Attrakionz à ce jour, sorti en 2015 et entièrement produit par James et Dylan.

L’état d’esprit de Green Ova dans son ensemble est parfaitement capturé par 808’s & Dark Grapes III. Leurs rêveries éveillées y prennent des airs de tour d’honneur avec des titres comme Summa Time, et son sample de Rick James utilisé en hommage à la Three 6 Mafia. Et jusqu’au bout du disque leur optimisme reste indestructible, en atteste ce dernier couplet déchirant de Shady Blaze, écrit alors qu’il vient de perdre son fils nouveau-né : « mais pour l’essentiel, je vais bien, je garde la tête haute ».

Comme tous les Don Quichotte de la Terre, Main Attrakionz et Green Ova n’ont cédé à aucune pression extérieure. Se laissant passivement piller, voire parodier, ils n’ont jamais couru après la reconnaissance ou le succès global, préférant être en paix avec les leurs, dans le petit îlot de réalité qu’ils se sont délimités.

illustration : Hector de la Vallée