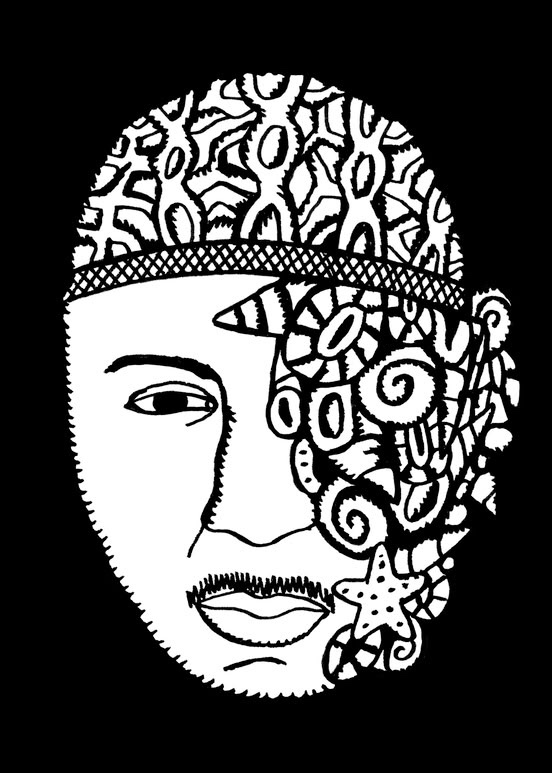

Kendrick Lamar construit ses premiers albums comme des récits initiatiques, articulés autour d’un personnage central, lucide, conscient de lui-même, et parfois perçu par le public comme une figure élue, un rôle qu’il rejette pourtant. Il apparaît comme une figure qui regarde Los Angeles en décor hostile, mais lisible, un labyrinthe dont il aurait la carte. Le bon garçon qui traverse la ville folle est un narrateur qui comprend, même lorsqu’il chute. Avec le temps, ce storytelling et cette manière de raconter la ville ont transformé les autres habitants en silhouettes, en forces gravitationnelles, en pressions diffuses ou en ombres nécessaires à la trajectoire du héros. Pourtant, sortis des albums de Kendrick, ces personnages n’ornent pas l’histoire officielle de Los Angeles, de la Californie ou même du rap, ils en sont la matière incandescente. Dans cette logique, Kendrick Lamar n’est pas tant le centre du récit qu’un point de fixation médiatique. Les véritables protagonistes – ceux sans lesquels son rap, et le rap lui-même, n’existeraient pas – sont ces figures instables, inflammables.

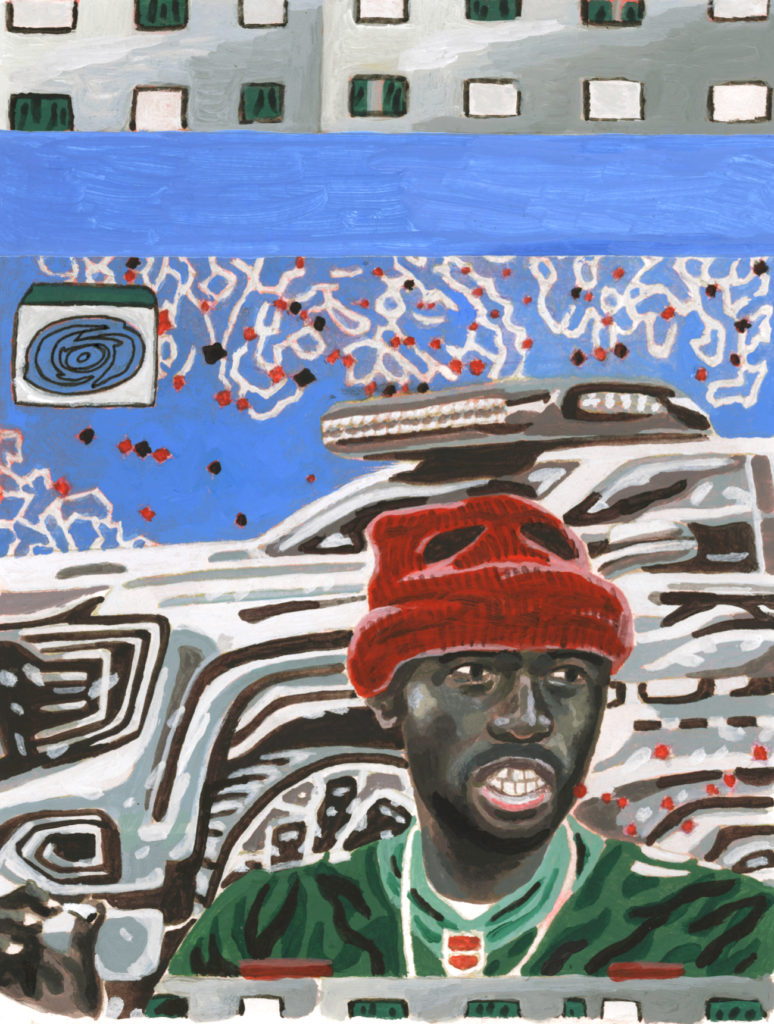

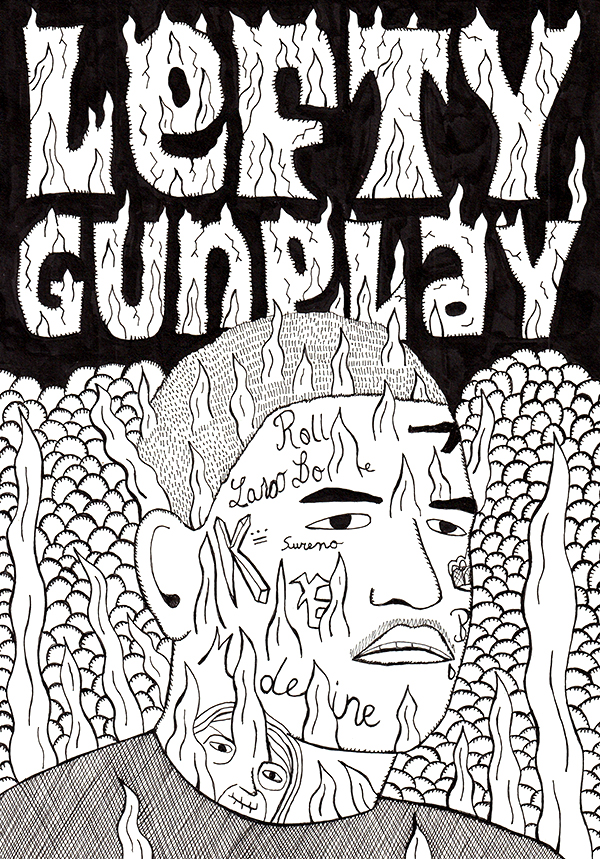

Lefty Gunplay pourrait être l’une de ces ombres capable de faire vaciller un héros, et c’est précisément pour cela qu’il compte. Il a l’allure des figures qu’on ne remarque qu’après coup, qui ne portent pas l’histoire, mais en constituent la substance la plus volatile. Son point de vue est un point de combustion, sa présence ne s’explique pas, ne se justifie pas, elle s’impose par sa température. Lui ne raconte pas Los Angeles : il y brûle. Et c’est sans doute pour cela qu’il a trouvé sa place sur GNX, aux côtés de quelques autres, non comme caution ou élément de décor, mais comme rappel. Rappel de ce que produit le rap californien lorsqu’il cesse d’être un récit maîtrisé, pour redevenir un phénomène naturel, un feu qui n’a pas vocation à durer, seulement à brûler ce qu’il touche.

Comme toute incandescence, Lefty laisse planer l’intuition qu’il n’est pas fait pour le long terme. Telle une fleur poussant dans une zone calcinée, sa beauté tient autant à la forme que prend son œuvre qu’à sa durée supposée. On l’écoute avec cette idée latente que tout peut s’interrompre, une polémique – qu’il a déjà connue -, une arrestation – qu’il peut déjà accorder au pluriel -, ou n’importe quel fait divers de trop, et le rideau tombe.

Il existe dans le rap toute une lignée de figures semblables. Des artistes qui n’existent pas d’abord pour le grand public, mais pour la musique elle-même, et qui ne sont pas des exceptions, mais des fondations. Drakeo The Ruler, dans sa trajectoire brisée, reste l’un des derniers exemples de ces destins californiens pour lesquels le rap ne surgit pas comme une échappatoire, mais comme une intensification.

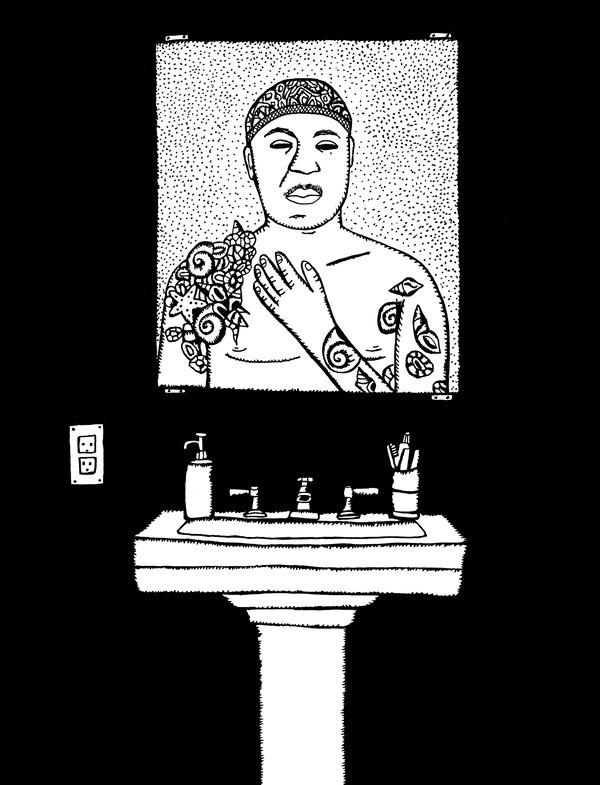

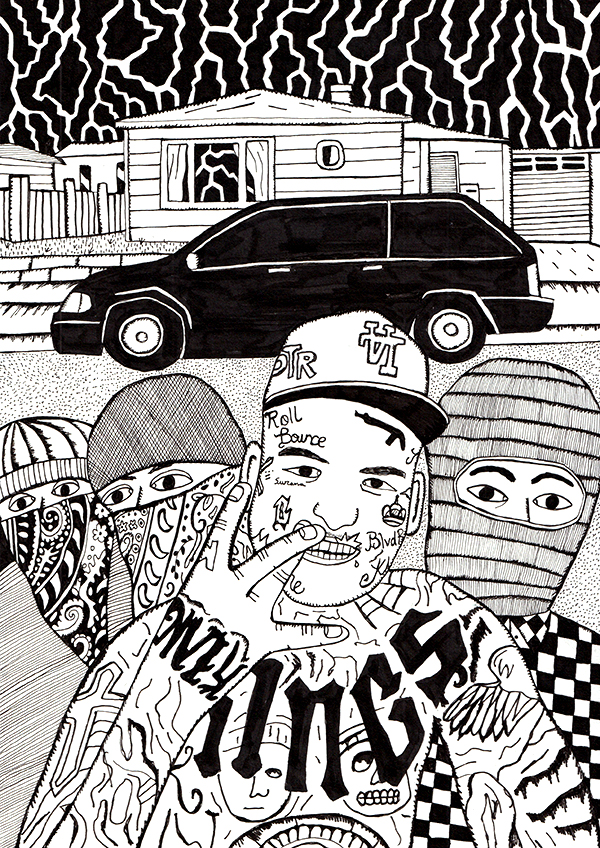

Dans leur Los Angeles, l’appartenance se lit dans les corps, dans les gestes, dans la manière de prononcer certains noms ou d’en éviter d’autres. Les gangs y persistent comme un ordre ancien, souvent plus structurant que celui censé maintenir la paix. Ils dessinent une cartographie que Lefty laisse affleurer sur sa peau. Ses tatouages racontent ses affiliations, ses croyances, ses incarcérations. L’un rend hommage à Drakeo justement, un autre évoque ses origines guatémaltèques et la culture maya. Sa trajectoire se fraie un chemin dans cet entrelacs, rappelant que le rap naît rarement de récits propres ou d’arcs narratifs parfaits, mais plutôt dans les zones de friction. Cette trajectoire n’est pas secondaire à son art : elle en constitue le tissu même. Loin des abstractions, des grandes mises en scène ou des envolées détachées du monde, son rap ne se met jamais à distance de l’expérience qu’il décrit, et n’essaie pas de discipliner son chaos. Sur ses premières mixtapes, Lefty Gunplay appartient à ces feux que l’on n’a pas su accompagner ni canaliser. Ses qualités, d’imprévisibilité, de charisme, d’envie de prouver, insufflent une énergie abrasive à sa musique, mais sont aussi à la source de plein de défauts, d’instabilité, de constructions bancales, d’images au goût douteux.

Son apparition dans le paysage s’est faite sur les cendres d’un certain rap californien : la nervous music, le post-Mustard ralenti et les synthés transpercés par les basses de Détroit, une esthétique qui a connu une période tumultueuse suite à la mort de Drakeo et à la longue incarcération de Greedo, arrivées conjointement à la séparation de Shoreline Mafia. Lefty Gunplay, bien qu’il garde des éléments hérités de ces artistes, est alors apparu comme un retour à la période précédente, quand la moitié des gangsters californiens écoutaient Gucci Mane, signaient sur BSM, le label de Waka Flocka, et samplaient les légendes de Cash Money et de No Limit Records pour les mélanger à de vieux standards g-funk.

D’origine centre américaine, comme prêt de 80% des habitants de Baldwin Park – où il grandit, élevé par sa mère et sa grand-mère, dans l’un de ses vastes quartiers de mobile homes – Lefty devient adulte à l’époque où Blacks & Browns de YG et Sad Boy tente de tisser une passerelle entre communautés. Le lien entre ses origines et sa playlist n’a rien d’anecdotique : même lorsque la carrière de YG a amorcé sa phase descendante, il est resté une idole massive auprès des communautés chicanas, mexicaines, guatémaltèques – au point qu’on dise encore qu’aucune figure n’a été aussi populaire chez les jeunes hommes chicanos depuis Son Goku. Lefty ne copie pas YG, il en est l’héritier latéral, reprenant son flow et son articulation au point de parfois caler sa voix sur les fréquences de son timbre.

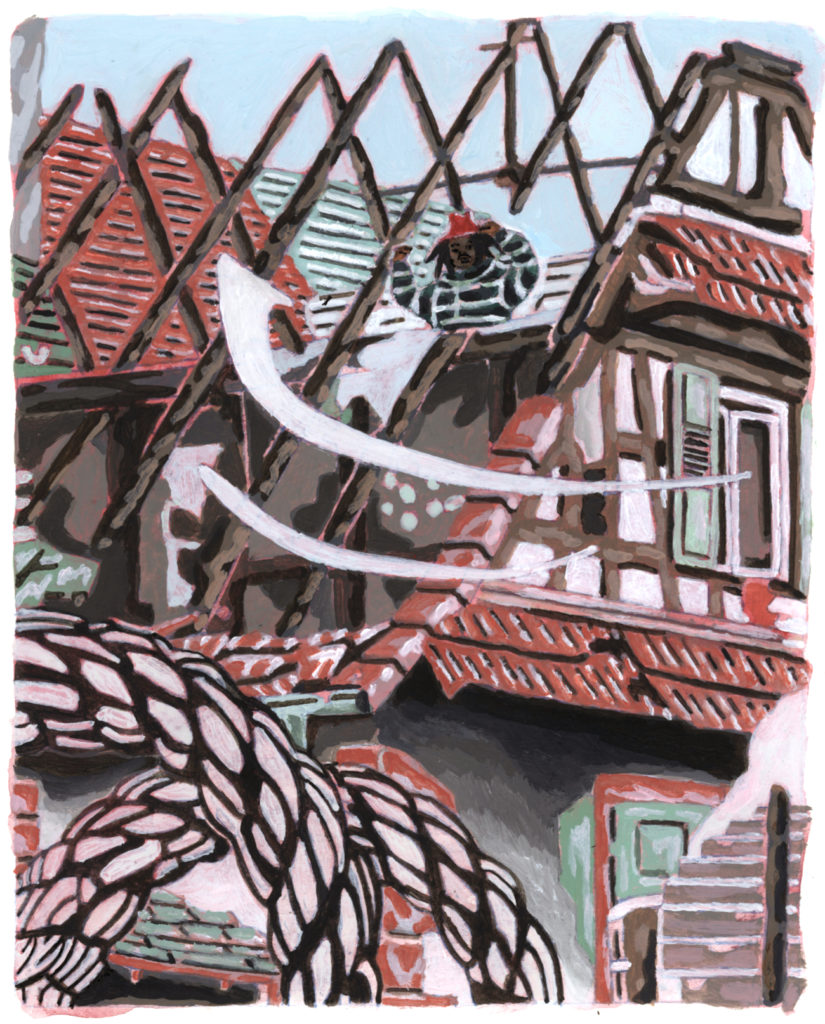

Bien avant les désastres télévisés récents, le feu, en Californie, relevait d’un savoir. Les peuples autochtones brûlaient pour protéger, pour nettoyer, pour permettre à la terre de respirer. Ils savaient contrôler les brasiers sauvages. Bien après l’interdiction de ces feux anthropiques, canaliser l’énergie incendiaire des rues est une tradition qui a perduré dans le rap californien, par l’effort de super producteurs – Dr. Dre, DJ Quik, Mustard – ayant fait entrer ses flammes en studio. Jason Martin, largement épaulé par le duo Mike & Keys, s’est lancé le défi d’être celui qui dompterait le brasier Lefty Gunplay, en accompagnant l’écriture, la production et toute la direction artistique de l’un de ses albums.

Can’t Get Right, a été pensé sur le modèle de disques conceptuels, classiquement californiens, dressant le portrait d’un individu en le suivant au fil de sa journée à Los Angeles. Pour Jason Martin, on sent que les albums de Kendrick Lamar, sa manière de mettre en scène l’introspection, sont une vraie inspiration. C’est lui qui joue le rôle de la voix intérieure de Lefty Gunplay, aux travers d’ad-libs, de ponts et de refrains qui rappellent les monologues hameletiens de Kendrick. Mais assez vite, la personnalité incendiaire de Lefty fait fondre tout le concept, ou presque. Comme pour My Krazy Life, on se retrouve finalement plus proche d’une réécriture g-funk de 400 Degreez – on entend d’ailleurs l’écho de Ride With Me sur SCARY MOVIE – que de Good Kid Maad City. Plus qu’une biographie, c’est une géographie de la tension, un paysage sans ligne de fuite où s’imposent pression, violence, peines et paranoïa, rythmées par les tirs de pistolet et les sirènes de police. Aucun fil conducteur ne pourrait tenir face à l’imprévisibilité de Lefty et des situations dans lesquelles il se trouve, alors c’est sa personnalité qui prend toute la place. Dès la pochette, révélant que Lefty n’est même pas gaucher, on sait qu’aucune promesse ne peut être tenue, que la seule manière dont on sera baladé, c’est par le flot de malice qui déborde de ses yeux rieurs et de son grand sourire carnassier.

A la manière des indications laissées par les tatouages qu’il porte sur le corps, les productions du disque aident Lefty à pouvoir se raconter. Elles participent à la construction du portrait qu’il dresse de lui-même, surtout dans son rapport à Los Angeles et à l’histoire de son rap. Faire appel à Scott Storch et à la tension mélodique si particulière de ses pianos, ou proposer une réécriture de Streiht Up Menace en lui reprenant mélodie et refrain, est clairement une tentative de s’inscrire dans une filiation directe avec les grands albums g-funk. La manière dont Jason Martin tisse la toile sonore, pour tenter de lui donner sa dimension presque cinématographique, avec une atmosphère interne cohérente et immersive, renvoie encore une fois à certains de ces albums.

Mais les références à Gucci Mane, Juvenile, Eminem, Kanye West ou l’apparition de Ty Dolla $ign, suggèrent que la culture de Lefty ne se limitent pas aux classiques des années 1990, et qu’il puise aussi dans des traditions plus récentes du rap, californien ou non. Les rythmiques ancrent de toutes façons l’album dans une esthétique très contemporaine, créant le même genre de décalage fertile que celui des collaborations entre YG et Mustard, qui brûlaient déjà le passé pour y faire pousser quelque chose de neuf.

La conclusion intitulée Through The Fire agit comme une clé de voûte discrète. Le titre repose sur le même sample que Through The Wire de Kanye, ce morceau écrit et rappé en sortie d’hôpital alors qu’il est encore entravé par les points de suture, et qui est devenu symbole d’une détermination qui refuse de céder. Chez Lefty, l’idée est proche, mais le ton diffère. Là où Kanye faisait de la survie une épreuve héroïque, presque sacrificielle, Lefty en tire une forme de joie tranquille. Il ne dramatise pas d’avoir tenu through the fire – gangs, pauvreté, quartier, arrestations – soit tout ce qui aurait dû le consumer prématurément. Il s’en amuse presque, fidèle à cette jovialité qui traverse son rap, malgré toutes choses. Le feu, ici, n’est plus seulement une menace, il devient la preuve que Lefty est toujours débout. Le morceau referme ainsi l’album en donnant un autre sens à notre métaphore du feu, filée jusque-là : elle n’est pas que celle d’une destruction inévitable, mais d’une traversée qui laisse une trace, sur le sol, sur le corps et dans la tête. Il n’est pas qu’une menace, mais aussi une preuve de résilience, parce que quand on ne s’appelle pas Kanye West, la survie n’est pas toujours héroïque, elle est quotidienne, banale.

Et c’est peut-être à cet endroit précis que nous pouvons nous retourner vers Kendrick Lamar. Good Kid, M.A.A.D City proposait une lecture puissante, mais aussi partiellement réductrice, de Los Angeles, comme si la ville ne produisait qu’un seul survivant conscient de lui-même. Et si Lefty Gunplay était, lui aussi, un good kid dans la mad city ? Non pas un élu, non pas un héros, mais l’un parmi d’autres. Peut-être que l’erreur originelle n’était pas dans le récit, mais dans le singulier. Lefty, comme tous ceux qu’il incarne, suggère en creux que ce disque aurait pu – ou dû – s’appeler Good Kids M.A.A.D City.

C’est ce qui rend presque ironique – et profondément émouvant – le fait que Lefty Gunplay, promis à l’éphémère, se retrouve aujourd’hui nommé aux Grammy Awards pour son apparition sur TV OFF, un duo avec Kendrick Lamar. Comme si cette fleur sauvage avait, l’espace d’un instant, traversé les salons climatisés de l’industrie sans s’y faner. Une dissonance d’autant plus belle qu’elle ne repose sur aucune concession : si Lefty commence à être repéré au-delà de son cercle immédiat, ce n’est pas parce qu’il aurait adouci son discours, mais parce qu’il a refusé de le faire. Depuis sa double nomination aux Grammy Awards, Lefty a enchaîné les enregistrements avec une énergie inaltérée. Il y a une reprise de Slow Motion, le classique louisianais de Juvenile et Soulja Slim, un duo explosif avec Waka Flocka, une mixtape délibérément déstructurée, et surtout un nouvel EP, encore une fois produit par le trio Jason Martin, Mike & Keys, sobrement intitulé I Told You So. L’ironie mordante de ce titre, I Told You So, résume tout : Lefty savait, bien sûr. Non pas parce qu’il avait un plan, mais parce qu’il n’en a jamais eu besoin. Dans un monde où tout le monde calcule, il a simplement persisté, et c’est ça, le plus déstabilisant. Dans un rap obsédé par les stratégies, les images lissées et les récits de rédemption, Lefty Gunplay rappelle une vérité crue : certaines trajectoires ne se planifient pas, ne se racontent pas, elles s’imposent, brutales, sans demander la permission.

illustrations : Hector de la Vallée