tags: BabyFace Ray, Detroit, FMB DZ, Icewear Vezzo, Payroll Giovanni, Peezy, Sada Baby, Tee Grizzley

La journée était chaude, ensoleillée, mais le paysage de bitume, de carex et d’arbustes rabougris devenait de plus en plus désolé à mesure que nous avancions. Je voyais par la fenêtre l’eau bleue et le long profil sablonneux de Belle Isle Park, tandis que notre chemin étroit s’éloignait de l’Interstate highway. Il y avait peu de maisons en vue, et je jugeai, d’après l’état de la chaussée, que la circulation était très réduite dans les parages. Les petits poteaux téléphoniques éprouvés par les intempéries ne portaient que deux fils, et nous heurtions de temps en temps des nids de poules gorgés d’eau de pluie.

J’aperçus à plusieurs reprises de vieilles souches, des murs de fondations en ruine vraisemblablement abandonnées, et je me rappelai que cette région avait été jadis productive et très peuplée. Le changement, disait-on, avait coïncidé à certaines tendances démographiques, et les esprits simples voyaient un rapport obscur avec de mystérieuses puissances maléfiques. En fait, il était dû à une crise de l’industrie automobile, et à l’accumulation d’une dette impayable, qui s’est élevée à près de 19 milliards de dollars.

Enfin nous perdîmes de vue Belle Isle Park, sur notre gauche s’écoulait toujours la rivière qui alimente le lac Erié. Notre route étroite se mit à monter en pente raide, et j’éprouvai un étrange malaise en regardant devant moi la crête solitaire où le chemin creusé d’ornières rencontrait le ciel. Comme si l’autobus allait poursuivre son ascension, quittant complètement le monde de la raison pour se perdre dans les arcanes inconnus des couches supérieures de l’atmosphère et du ciel indéchiffrables. L’odeur du lac prit une signification inquiétante, et le chauffeur silencieux, la raideur de son dos voûté, sa tête étroite, devinrent de plus en plus détestables.

Arrivés au sommet, nous vîmes la ville qui déployait de l’autre côté, et l’endroit où Fenkel Avenue croisait perpendiculairement Greenfield Road. A l’horizon lointain et brumeux je distinguai à peine le profil vertigineux du sommet, couronnée par l’étrange bâtiment officiel sur lequel on a conté tant de légendes ; mais pour l’instant toute mon attention était retenue par le panorama le plus proche juste au-dessous de moi. J’étais, je le compris, face à face avec Détroit, la ville épiée par la rumeur.

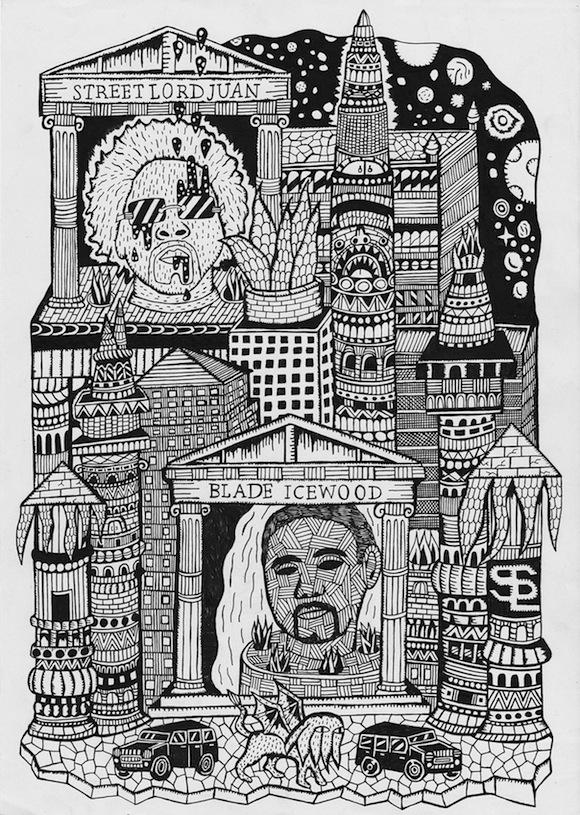

Partout dans Détroit renaissent les rituels hideux d’un culte blasphématoire que l’on croyait disparu à jamais. Les peuplades locales se révoltent pour adorer d’odieuses idoles à la barbe hirsute et aux lunettes en cornes de buffle, endormis depuis des années dans leurs demeures souterraines ou enfermées dans des pièces solitaires et lugubres. Ces influents Anciens se faisaient appeler The Street Lord’z, et parmi leurs membres originels, Street Lord Juan et Blade Icewood se sont partagés le trône apocryphe de la ville de Big Meech.

Au début des années 2000, ces Street Lord’z utilisent l’autoroute inter-états pour importer les musiques du pays dans le Michigan. Sur Platinum Roleez Don’t Tic Toc et Platinum Masterpiece, le gangsta bounce de Cash Money et No Limit se mélangent à la mob music de Sick-Wid-It. Passés au givre de samples soul ou percés aux rayons lasers des Ruff Ryders, les mélodies gèlent, les rythmes gagnent en rigidité et en agressivité. De cette terrible hybridation naquit le gangsta rap underground de Détroit.

Street Lord Juan et Blade Icewood marquent la mémoire collective par leurs personnalités hors normes et les promesses de leur début de carrière solo rompues par le sort. En 2004 sur The Real Me, Juan étale sa préférence pour l’exubérance crunk et les cuivres lents de la trap music d’Atlanta et de Memphis, puis développe en vieillissant une facette plus introspective, inspirée par les péripéties de sa vie. De Royce Da 5’9 à Esham, beaucoup voit en lui la possibilité d’un héros, mais aujourd’hui, son afro et sa barbe en pagaille ne s’affichent plus que sur des t-shirts demandant sa libération. Street Lord Juan est condamné à faisander derrière des barreaux jusqu’en 2025, accusé de possession illégale d’une arme à feu et de 755 grammes de drogues. Dans l’histoire récente de la justice locale, l’unique criminel a avoir été condamné aussi sévèrement pour des faits similaires s’appelle Antonio Simmons, alias « Poncho », distributeur du Cartel de Sinaloa, qui importait mensuellement plusieurs milliers de kilos de cocaïne et de marijuana dans le Michigan. Depuis son incarcération, Juan hurle sans être entendu que le juge, seul et ultime décisionnaire, est corrompu. Au fil des mois, les rares preuves s’effritent, alors que les témoignages apparaissent de plus en plus falsifiés et qu’il a été révélé qu’après délibérations, un jury populaire l’avait d’abord jugé non coupable.

Avant de s’abattre sur Street Lord Juan, le mauvais sort avait déjà eu raison de Blade Icewood. Si dans sa musique, son collègue Juan symbolise les excès et les conséquences néfastes du gangsta rap, Icewood en incarnait la dimension de revanche sociale. Hustler sobre et propre sur lui « Le Souverain du Grand Lac » n’aspirait qu’à s’échapper de la proverbiale rue grâce à sa musique. Sur Stack Master ou Blood, Sweat & Tears, il raconte ses envies d’ailleurs et comment la vie rapide l’a plongée dans une paranoïa permanente. En 2004, il perd l’usage de ses jambes après s’être fait tirer dessus à son domicile d’Oak Park. Même s’il refuse de collaborer avec la police pour retrouver les coupables, sa chanson Ride On Me laisse entendre que Blade Icewood connaît ses agresseurs, et que l’incident est lié à la guerre fratricide que se mènent les quartiers Est et Ouest de Détroit. « A mon enterrement, il y aura la plus grande file de limousines que vous n’avez jamais vu » dit-il un jour. Sombre présage ou triste prémonition, Blade Icewood est abattu à l’angle de 7 Mile Road et Faust Street le 19 avril 2005, alors qu’il sort d’un évènement organisé pour promouvoir la non violence et demander la fin des affrontements entre gangs. La file de limousines à son enterrement est encore à ce jour la plus longue qu’on ait jamais vu à Détroit.

Qu’ils soient entre quatre murs de pierre ou de bois n’empêchent pas Street Lord Juan et Blade Icewood de faire planer une ombre argentée sur la ville. Leurs différences et leur complémentarité continuent de polariser les rappeurs de Détroit, qui dans leurs textes semblent souvent hésiter entre la vie de l’éternel hors la loi Juan ou la fuite impossible de Blade Icewood.

En 1967, Détroit est le théâtre de cinq jours d’apocalypse appelés « les émeutes de la 12ème rue ». La déflagration est telle que le président Lyndon Johnson déclare la ville en insurrection pour permettre à l’armée d’intervenir. L’une des émeutes les plus meurtrières de l’histoire des Etats-Unis débute après un raid de la police dans un bar clandestin, un événement symbolique et une étincelle qui embrase la ville. Ce bar ouvert depuis la prohibition était un haut lieu de sociabilité pour les afro-américains. A l’époque, ces speakeasy sont tolérés puisque l’alcool n’est plus interdit, il ne fait donc aucun doute que c’est le lieu de vie Noir qui est visé. Quelques semaines plus tôt, un sondage mené par la commission Kerner rapporte que la moitié des policiers de la ville se disent « extrêmement anti-nègres », alors qu’ils suivent certaines consignes données en direction de cette population, du type « Ne pas les protéger, mais les discipliner, ne pas leur apporter soutien, mais sévir contre eux ». En plus d’un harcèlement quotidien qui vise à conditionner les habitants Noirs, en leur faisant comprendre qu’ils seront en toutes circonstances traités comme des criminels, cette population est donc castrée économiquement, leurs commerces étant discriminés et harcelés, jusqu’à leur fermeture.

Dans la vidéo de Teetroit des images de 1967 sont entrecoupées d’apparitions d’émeutiers devenus grands-parents, récitant le texte de cette chanson écrite par Tee Grizzley en 2017. Les souvenirs d’époques se superposent à l’actualité et font réaliser deux choses. D’abord que rien n’a changé, la police multiplie toujours les raids illégaux, les services publics hospitaliers et d’éducation sont toujours les pires du pays et les business tenus par des Noirs sont toujours forcés à la fermeture. Enfin, que les dégâts d’hier laissent des cicatrices béantes aujourd’hui, que broyer la génération du présent sert à s’assurer que ses descendants restent à terre.

Sur Price Goin Up, Icewear Vezzo raconte comment il a été minutieusement épié, pour que son nom et sa réputation puissent être trainés dans la boue du lac. Ces dernières années, il tentait de redonner vie aux quartiers en déréliction de Détroit, en rachetant des appartements et des commerces afin de les remettre à neuf. L’ouverture de Chicken Talk reste pour l’instant son dernier investissement, son arrestation pour une ancienne affaire de possession d’arme à feu étant arrivée quelques semaines après l’ouverture du restaurant.

Le cas d’Icewear Vezzo montre à quelle allure l’infernale machine peut s’emballer. Forcés à plaider coupables de délits mineurs, pour économiser le coût d’un procès en bonne et due forme, ces hommes se trouvent mis à l’épreuve d’une vie où la moindre faute n’est plus acceptée. Il suffit de traverser en dehors des clous sous l’œil de la statut RoboCop, et les voilà transformés en gagne pain des monstrueuses prisons privées.

Vezzo a débuté sa carrière comme membre des Green Guyz, avant de les dissoudre dans la vase pour devenir le « Drank God ». Son personnage de dealer boursouflé de drogues, fondu et imprévisible, le rapproche plus d’un Juan que d’un Icewood. D’autant plus que, comme son modèle incarcéré, il a développé un faible pour les bangers de strip clubs et les sonorités modernes d’Atlanta, retravaillés pour lui par Antt Beatz du BeatGang. Défoncé au point d’être persuadé d’avoir des ailes, il était prêt à les déployer pour s’envoler autour du pays avec Gucci Mane, qui d’après la rumeur, souhaiterait le signer sur son nouveau label.

Avec Ballin Ain’t a Crime, Peezy revient aussi sur l’acharnement dont sont victimes ces afro américains qui osent afficher ostensiblement leur réussite. Il estime n’avoir commis pour seul crime que d’éplucher des liasses en club et d’avoir réinvesti dans la fragile économie locale, mais comme son partenaire Vezzo, il se retrouve harcelé par la hip-hop police qui guète le moindre de ses faux pas. Depuis fin 2016, c’est même toute la Team Eastside qui est catégorisée comme organisation criminelle, et Peezy évite désormais de créditer ses chansons sous l’étiquette de sa famille artistique, afin de s’éviter des ennuis.

La seule affiliation assumée par Peezy est celle qui le lie à distance avec la Bay Area. Proche de Philthy Rich et Mozzy, il aime mélanger sur ses disques le son de Détroit à celui de ses collègues nord californiens. Comme Vezzo, il fait souvent appelle à DJ Brown et l’équipe Da Realest Sounds pour produire ses albums. Compositeurs de mélodies glaciales à trois notes pleines de sirènes stridentes, ils jouent parfois de samples étirés et à peine découpés sur de lentes basses funks pour émuler la baie d’Oakland. Le « Champion du Peuple » est aussi connu pour entraîner les jeunes dans son sillage. A ses côtés trainent quelques têtes brûlées comme Danny Alwayswin, connu pour se battre contre des pitbulls, ou Project Pacino, petit fils d’une Griselda Blanco locale. Dans son entourage on trouve aussi HNIC Pesh, actuellement incarcéré pour d’obscures raisons, et Skeechy Meechy, rappeur instable, tatoué comme Soulja Slim, qui multiplie également les allers et venues dans l’antre de Michigan State.

Malheureux celui auquel les souvenirs d’enfance n’apportent que crainte et tristesse. Misérable celui dont la mémoire est peuplée d’heures passées dans de vastes pièces solitaires et lugubres aux tentures brunâtres et au alignements obsédants. Tel est le lot que les juges lui ont accordé – à Terry Sanchez Wallace, l’étonné, le banni, le déçu, le brisé.

Les pierres dans les couloirs gauchis semblaient toujours atrocement humides, et il régnait partout une odeur maudite, odeur de charniers toujours renouvelés par les générations qui meurent. Par surprise, ses mains sentirent l’embrasure d’une porte fermée par un vantail de pierre sculpté de ciselures étranges. Il voulut l’ouvrir ; elle était bien close. Dans un ultime sursaut de volonté, il s’acharna et sentit finalement le battant venir à lui. Et c’est alors que lui vint la plus pure extase qu’il ait jamais connue ; brillant calmement derrière une grille aux contours élaborés, au-dessus de quelques marches surplombant la porte qu’il venait d’ouvrir, il vit la lune, pleine, radieuse, telle qu’il ne l’avait jamais vue hors de ses rêves et de vagues visions qu’il n’osait baptiser du nom de souvenirs.

Le plus démoniaque de tous les chocs vient de l’inattendu le plus insondable, ou de l’impensable le plus fou. Rien qu’il n’ait jamais connu ne pouvait se comparer à la terreur qui l’emplit au brusque spectacle qu’il avait devant les yeux, et au sentiment des mystères qu’il impliquait. Le spectacle en lui-même était aussi simple que paralysant, et ce n’était rien d’autre que ceci : Détroit de nuit, qui rutilait comme un spectre sous la pâle lumière de la lune.

Deux heures au moins s’écoulèrent avant qu’il ait atteint ce qui devait être son but, un pavillon vénérable couvert de lierre, atrocement familier et pourtant empreint pour lui d’une incompréhensible étrangeté. S’avançant vers une porte-fenêtre, il regarda à l’intérieur ; il aperçut une compagnie aux atours curieux, en train de s’amuser, de rire et de s’ébattre bruyamment. Certaines des têtes semblaient avoir des expressions qui réveillaient en lui des évocations et des souvenirs incroyablement anciens ; d’autres personnes lui étaient totalement étrangères.

Il pénétra par cette porte dans la pièce brillamment illuminée, et, ce faisant, passa au même moment de l’espoir le plus heureux aux convulsions du désespoir le plus noir, à la prise de conscience la plus poignante. Le cauchemar s’empara immédiatement de lui ; dès qu’il entra, il assista à l’une des manifestations les plus terrifiantes qu’il ne lui ait jamais été donné de voir. A peine avait-il passé le seuil que s’abattit sur toute l’assemblée une terreur brutale, que n’accompagna pas le moindre signe avant-coureur, mais d’une intensité impensable, déformant chaque tête, tirant de chaque gorge ou presque les hurlements les plus horribles.

S’approchant, il perçut nettement, dans une surface froide et immuable de verre lisse, une présence, et finalement, tandis qu’il poussait son premier et dernier cri – une ululation spectrale qui le crispa presque autant que la chose horrible qui le lui fit pousser – il aperçut, en pied, effrayant, vivant, l’inconcevable, l’indescriptible, l’innommable monstruosité qui, par sa simple apparition, avait pu transformer une compagnie heureuse en une troupe craintive et terrorisée : lui-même.

Terry Wallace a grandit sur Joy Road, dans un pavillon dégradé où s’entassaient plusieurs familles vivant de divers trafics. En 2011 sa mère est condamnée à 15 ans de prison, un an plus tard son père est assassiné. Terry s’échappe de ce monstrueux cauchemar en s’accrochant aux études, et entre à la faculté de Michigan State en 2015 pour y étudier la comptabilité et la finance.

A l’époque, sous le nom d’AllStar Tee, il forme AllStars Ball Hard avec AllStar JR, AllStar Po, AllStar Lee et AllStar Rick flair. Tee est alors un des jeunes rappeurs les plus prometteurs de Détroit, et de Joy Road en particulier, qui en logeant HNIC Pesh ou encore 9000 Rondae, est une des rues les plus agitées de la ville. Ce succès d’estime permet à AllStar Tee, entouré en permanence de fans et d’amis, de supporter le deuil et l’éloignement.

Mais la situation financière du jeune rappeur est instable, après un an de faculté et de factures scolaires aussi longues que la 6ème rue, il se retrouve en faillite personnelle. Pour tenter d’éponger ses innombrables dettes, Tee dérobe pour 20 000 dollars d’équipements sur son campus. Sous la chape d’un mandat d’arrêt, débute une cavale qui l’emmènera jusque dans le Kentucky. Quatre mois plus tard, il est retrouvé par la police dans une bijouterie de Lexington, alors que l’un de ses complices venaient de briser un coffre en verre rempli de Rolex et de talismans en forme de chiens.

Pendant ses 18 mois d’enfermement, Tee laisse librement pousser cheveux et barbe, en errant silencieusement sous les yeux de codétenus qui surnomment l’animal velu « Grizzly ». Toute sa peine de prison, il l’a passe à écrire pour exorciser le vide, celui de la salle d’audience le jour de son procès, celui du box visiteurs au parloir, celui de sa boite aux lettres. Son entourage, ses amis, ses fans, ont comme disparu. Si AllStar Tee est mort le jour de son arrestation, sa libération marquera sa renaissance en Tee Grizzley.

My Moment est une collection de chansons écrites en prison et durant ses premiers jours de liberté. Un règlement de compte et une célébration, une biographie et un témoignage. Ce qui marque, c’est l’honnêteté déchirante de Tee Grizzley, qui utilise chaque obstacle comme une marche vers la surface. Du crâne d’un traitre jusqu’au sourire d’un ami décédé, retrouvé sur le visage de sa fille, tout est prétexte à faciliter sa remontée de pente. Attendrissant quand il chante, féroce quand il rappe, toute l’ambivalence de Grizzley est résumée par la mèche de dynamite First Day Out, qui explose comme quand Meek Mill passait du rêve au cauchemar. Dans l’ombre, la pieuvre Helluva est l’autre présence importante de cet album, producteur polyvalent aux synthés électro funk légèrement rétro, qui sort les combos piano trap dès que l’ambiance devient plus émotive.

Autour du cou, Tee porte l’amulette du Grizzly Gang. Personne n’en connaît la véritable signification, mais elle rappelle cette chose évoquée dans l’ouvrage interdit Detronomicon, ce symbole spirituel et spectral du culte de l’inaccessible Juan. Mais de ceux qui possèdent le pendentif, Sada Baby est celui qui le porte le mieux. Fils illégitime d’Hardwork Jig, Sada Baby s’est échappé de la Red Zone pour rejoindre le Cartier County, un groupe de rappeurs dont on ne connaît pas la couleurs des yeux, constamment cachés derrière une paire de lunettes Cartier.

Impossible de respirer le souffle de Casada sans se faire aspirer dans un vortex de froid à s’en chopper des engelures. En flotteur sur un mélange d’électroniques asséchées et de trap concocté par Dam Jon Boi ou Da Realest Sounds, Sada Baby est un parfait équilibre d’humour trash et d’ultra violence. Sa science de la barbe taillée cache un respect très limité pour autrui, et un sens de la formule provocante en deux temps, toujours désarmante. S’il vous hurle au visage qu’il a couché avec votre sœur, c’est toujours en précisant que vous n’avez pas le droit de vous plaindre puisqu’elle est majeure et vaccinée.

Il gesticule comme un surfeur parce que son corps est déchiré par l’affrontement de deux âmes qui cohabitent. Quand Sada chante avec sa voix de velours, c’est que « Skuba Ruffin » a pris le dessus, la part de lui hantée par le fantôme de David Ruffin, chanteur tourmentée des Temptations. Quand il rappe au kilomètre de sa voix asséchée et se met à pousser des petits rugissements d’animaux, c’est qu’il est devenu « Skuba Steve », grizzly psychopathe avec une patte sur un hachoir et l’autre sur un AK-47. Sada Baby considère que son D.O.N., Dat One Nigga est un double album, puisqu’il est scindée en deux parties, chacune dédiée à l’une de ses indisciplinables personnalités.

Sur un beat de Jon Boi, Sada Baby ordonne que l’on libère 80’s Baby. Ce dernier a longtemps été considéré comme un potentiel successeur de Street Lord Juan, dont il a repris les flows qui étirent et contractent les phrases pour les faire groover. La vidéo de ce Free 80’s Freestyle est aussi l’occasion d’apercevoir quelques membres du Cartier County, dont l’humanoïde au nom guttural imprononçable, FMB DZ. Avec une voix sans salive, un flow sec et un air insensible, DZ fait ressortir le fond horrifique des productions acides de Détroit. Et quand sa conscience le rattrape sur du smooth jazz, il transforme l’affaire en histoire de voix dans son crâne qu’il essaie de faire taire. Sans l’humour de Sada Baby, FMB DZ passe pour un sociopathe dont les rares moments d’humanité ressemblent à des mensonges. Mieux que quiconque, il représente la face sombre de Détroit, celle qui voue un culte à l’indicible horreur qui ronge la ville, là où trainent aussi Damedot, Sweezee Don, Ace Chino et 7 Mile Clee de Forever Gutta ou Dee Potts, Sandman et les adorateurs du son de l’hydre Frontline.

A Détroit tout le monde ne s’est pas laissé submerger par les ténèbres. Chez ceux qui tentent de résister, deux obsessions reviennent régulièrement ; l’envie de « devenir légal » par l’entreprenariat, et de fuir, sous le soleil de Californie ou de Floride.

Dans le Sud Ouest de la ville, les files de BMW série 6 remontent Michigan Avenue comme un mille pattes géant. Ces carrosseries blanches stationnent généralement aux alentours du 6609, là où s’ouvrent les portes du Sting, un des clubs les plus réputés de la ville. Les pilotes sont assortis, entre eux et à leurs voitures. Montres Rolex, lunettes Cartier en corne de buffle, chaines BYLUG et manteaux de fourrure. Absolument tout est couleur neige éternelle. Les Doughboyz Cashout ont pour habitude de ne rouler et trainer qu’en couleur unie, et ne sortent qu’en blanc quand l’hiver arrive. La tradition remonte à il y a plus de quinze ans, à l’époque où dans leurs quartiers de l’Ouest, Blade Icewood faisait mesurer sa réussite en alignement de véhicules.

Leader de ces Doughboyz Cashout, Payroll Giovanni s’est éloigné de la Fenkell Avenue où il a grandit, et comme Blade Icewood en son temps, vit aujourd’hui dans la banlieue périphérique de Détroit. Son rêve est de partir encore plus loin, de profiter du succès de sa musique pour rejoindre les studios d’Atlanta ou de Los Angeles, et d’oublier l’effondrement de sa ville natale.

Sur Stack Season les samples g-funk givrent, la TR-808 est glaciale et les rythmes bounce gèlent sous l’air de Détroit. Les 400 Degreez de Juvenile y sont devenus négatifs, les barbecues alcoolisés de King Tee reprennent place dans des jardins d’hiver et les gagneuses de Dru Down tapinent sous la neige. Mais surtout, Payroll affiche de toutes parts ses rêves de légalité, et son ambition de reléguer les broutilles de la rue aux oubliettes.

Deux ans plus tard, l’aura de Payroll Giovanni est en passe de surpasser celle de Blade Icewood. Sur PayFace on croirait qu’il s’adresse à Icewear Vezzo et ses semblables – sans directement les nommer – en affichant son mépris pour ces collègues qui ressemblent à des toxicomanes et n’arrivent pas à sortir des petites rues de Détroit. Flambeur magnifique au flow plus orthodoxe, il rappelle le jeune Jay-Z et tous ces ex-gangsters devenus hommes d’affaire dans les années 1990. Le parallèle entre le titre de ses albums et les rôles d’Al Pacino n’est d’ailleurs pas anodin, et après Tony Montana, son futur album fera référence à la fuite de Carlito Brigante en s’intitulant Giovanni’s Way.

En piochant dans la réserve de samples des beatmakers de la côte Ouest, Payroll Giovanni apporte un peu de soleil à ses productions et affirme son envie d’ailleurs. Avec la série des Big Bossin’, entièrement produite par Cardo, il s’est même entièrement mué en rappeur californien, laissant complètement tomber les sonorités de sa ville pour un g-funk classique. Il est clair que pour lui, la réussite est synonyme de retraite sur la côte Pacifique.

Il se pourrait que Babyface Ray réponde autrement à ce dilemme. Son album raconte le carrefour auquel il se trouve, celui qui le mènera à son oasis et au statut de Legend. La première voie, celle ouverte par Street Lord Juan, déjà empruntée par Icewear Vezzo ou FMB DZ, est plus rapide mais terriblement risquée. La deuxième, celle qu’avait choisi Blade Icewood, n’est pas forcément plus sûre en plus d’être plus longue, mais les exemples de Tee Grizzley et de Payroll Giovanni montrent qu’elle est la plus saine.

Au début de The Real, Babyface Ray rêve d’un pavillon de banlieue tranquille, avant de se réveiller sous la neige pendant un deal de drogues. Sa transition vers la vie légale n’en finit pas et rend sa musique mélancolique. Même quand sur Pain résonnent un steel drum venu des caraïbes, l’atmosphère reste sinistre. La note d’espoir provient de son envie sincère de s’en sortir – symbolisée par un palmier floridien qui pousse à travers le bitume – et de la manière dont cela apparait à travers sa musique, on ne peut plus fidèle à Détroit et à toutes ses sonorités.

Les productions de Legend couvrent tout le spectre de ce que cette scène est capable de produire, et font prendre conscience que ses inspirations sont désormais un lointain souvenir. Après une décennie d’affinage, c’est comme si le son de Détroit était arrivé à maturité. A force d’être étouffés, les cuivres et les cloches de Cash Money ne sont plus que des basses sourdes qui ressemblent au bloop d’un monstre marin, à force d’être étirés, usés par le froid, les samples sont devenus des nappes vaporeuses qui recouvrent le beat comme un vent synthétique. Toujours plus froid, agressif, brumeux, ce trap funk électronique et glacial est en grande partie l’œuvre de Frontline, trio de producteurs formé par Von Classic, D-Nell et Jones, producteur notamment du polaire MPR sur l’album de Babyface Ray.

Babyface Ray hallucine peut-être, mais sous entend qu’un avenir est possible en restant, au moins musicalement, à Détroit, et s’est persuadé que ses rues, froides comme Février, n’ont rien à envier à Miami au mois de Novembre.

Les spécimens complets offrent une ressemblance si troublante avec certains êtres du mythe primitif que l’idée de leur existence très ancienne hors du Michigan devient inévitable. Zetray et Tomalone ont lu le Detronomicon et vu les peintures cauchemardesques d’Hector de la Vallée inspirées du texte ; ils comprendront quand je parle de ces Anciens qui passent pour avoir créé toute vie sur Détroit par plaisanterie ou par erreur. Les érudits ont toujours pensé que cette idée était née d’interprétations imaginaires morbides de très anciens radiolaires tropicaux. Et aussi de créatures du folklore préhistorique – prolongement du culte de Juan, Icewood, etc ; dont parlait Damencio.

Détroit, où qu’elle ait pu nicher dans l’espace et le temps, n’était pas un lieu qui m’attirait, de près ou de loin ; pas plus que je ne goûtais le voisinage d’un monde qui avait nourri des monstres ambigus. Sur le moment, je regrettai d’avoir lu le détestable Detronomicon, et d’avoir tant discuté avec Big Tuego, le folkloriste si fâcheusement érudit.

![]()

Dans cette archive, en plus de rappeurs cités dans le Detronomicon, vous retrouverez le jeune prodige Lil Baby, auteur du glacial Counted Up In The Dark, Sandman, le déneigeur favoris de Frontline, GT, l’espoir signé sur le label de Street Lord Juan, Masoe du Bandgang, le crew originaire de Bronx, et quelques autres entités d’outre-espace telles que Lil P ou l’infâme Pillz.

ASPIRER « DETRONOMICON : L’ARCHIVE »

![]()

Von Classic, D-Nell et Jones de Frontline, Antt Beatz, Stunt Man et Pooh Beatz du BeatGang sont férus de vents synthétiques et glacés qui laissent un goût de mercure sous la langue. Mais Helluva, Payroll Giovanni, DJ Brown et toute l’équipe Da Realest Sounds, aiment utiliser des samples dans leurs productions. Cette collection regroupe quelques uns de ceux qu’ils ont utilisé ces dernières années.

DEROBER « DETRONOMICON : LA COLLECTION »

Crédits : Fusils à Pompe, d’après Le Cauchemar d’Innsmouth, Je Suis d’Ailleurs, Le Molosse, Le Mythe de Cthulhu et Les Montagnes Hallucinées, d’H.P. Lovecraft.